一、磁盘存储器

1.1 外存储器

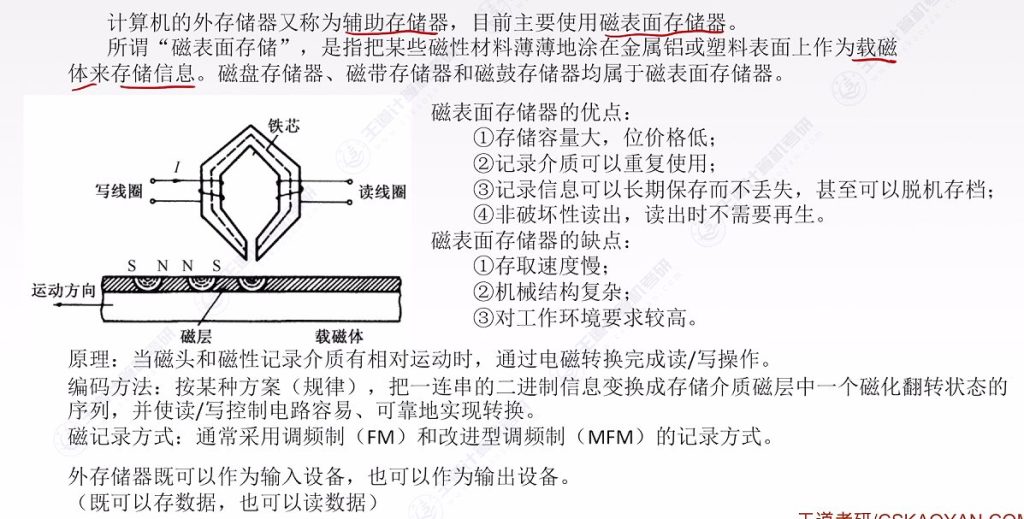

磁盘存储器的读写原理

- 基本原理:利用电磁铁原理读写二进制数据,写线圈通过改变电流方向使磁层呈现不同磁极状态

- 写入过程:磁带移动时,写线圈施加不同方向电流改变磁涂层状态

- 读取过程:磁带移动切割磁感线,读线圈检测不同方向的感应电流

- 读写特性:每次只能读写1比特数据,需要串并转换电路处理字节数据

- 操作限制:读写操作不能同时进行

磁表面存储器的优点

- 容量优势:存储容量大,位价格低(同价位下机械硬盘容量大于SSD)

- 重复使用:记录介质可重复擦写

- 持久保存:信息可长期保存不丢失,支持脱机存档

- 读取特性:非破坏性读出,读取不影响存储数据

磁表面存储器的缺点

- 速度缺陷:存取速度慢(机械硬盘明显慢于固态硬盘)

- 结构复杂:机械结构复杂,包含多个运动部件

- 环境敏感:对工作环境要求高,强磁场可能导致数据丢失

- 功能特性:兼具输入/输出设备功能

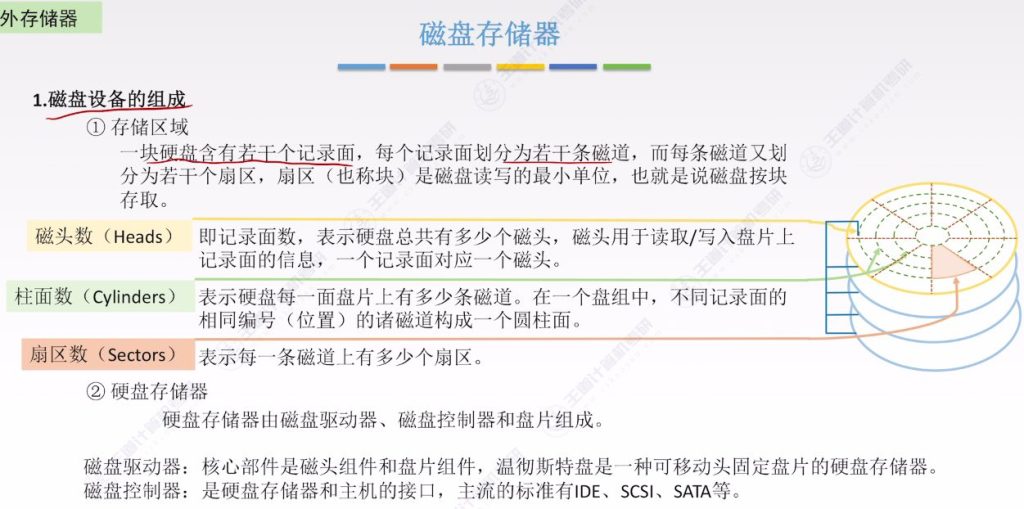

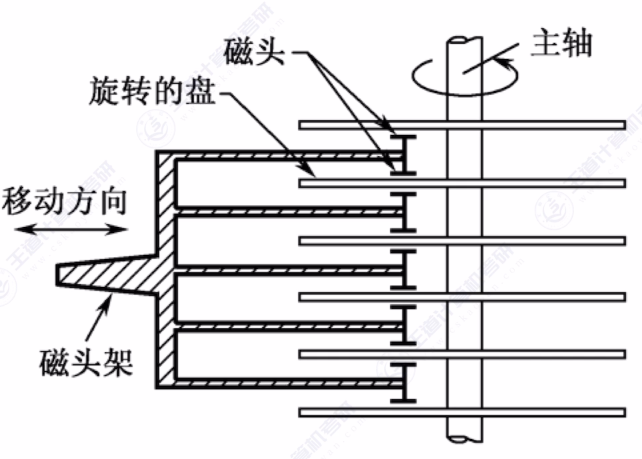

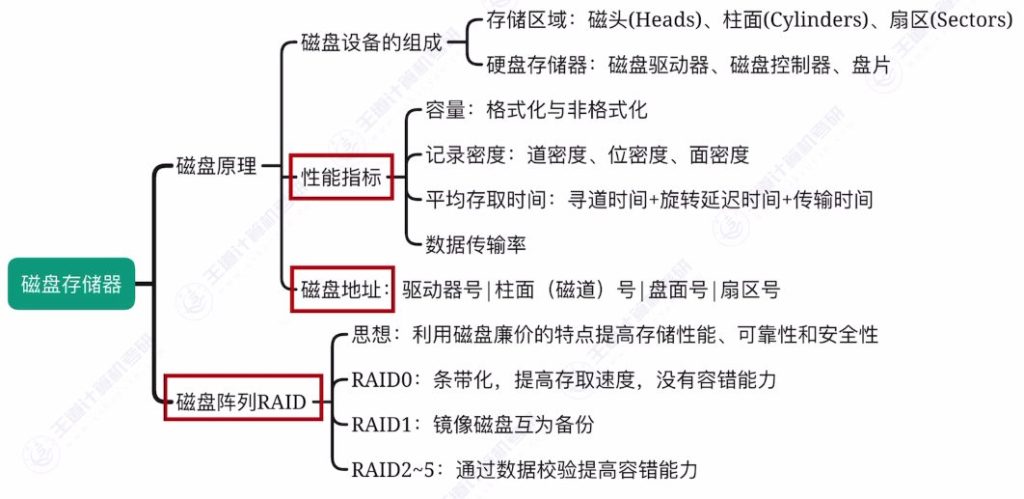

1.2 磁盘设备的组成

- 分层结构:

- 记录面:每个盘片的磁涂层表面

- 磁道:每个记录面上的同心圆存储轨道

- 柱面:不同盘面相同位置的磁道组成的圆柱形存储区域

- 扇区:磁道划分的最小读写单位(也称块)

- 关键参数:

- 磁头数:等于记录面数,每个记录面对应一个磁头

- 柱面数:等于单个盘面的磁道数

- 扇区数:每条磁道划分的扇区数量

- 读写机制:磁头臂移动定位磁道,盘片旋转使扇区划过磁头下方

- 访问特性:按块存取,每次读写至少一个扇区

- 核心组件:

- 磁盘驱动器:

- 磁头组件:负责数据读写

- 盘片组件:数据存储介质

- 温彻斯特盘:可移动头固定盘片的典型结构

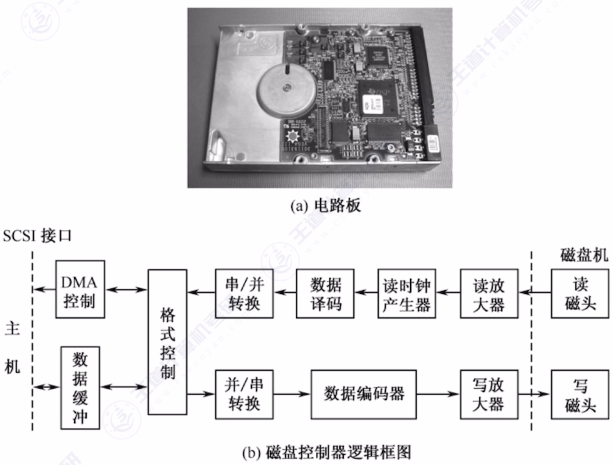

- 磁盘控制器:

- 实现主机与硬盘的接口

- 主流标准:IDE(ATA)、SCSI、SATA

- 磁盘驱动器:

- 实际结构特点:

- 多数盘片双面记录(最上层单面记录)

- 磁头臂通常配备双向读写磁头

- 通过柱面号定位磁道位置

1.3 磁盘的性能指标

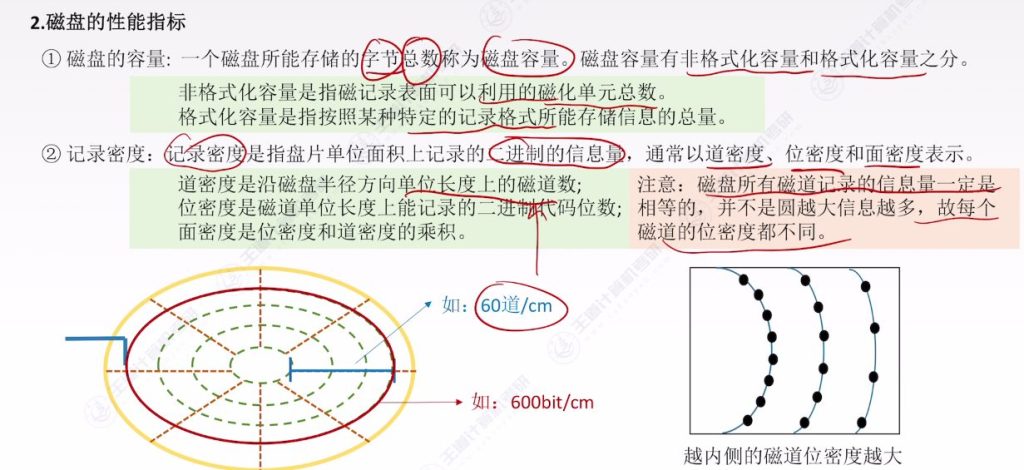

磁盘的容量

- 非格式化容量:指磁盘物理上可存储的二进制比特位上限,即磁记录表面可利用的磁化单元总数。

- 格式化容量:按照特定记录格式存储信息的总量,由于需要预留备用扇区(如损坏扇区替换机制),实际可用容量比非格式化容量小约5-10%。

- 实例说明:厂商生产磁盘时通过格式化预留备用扇区,当扇区A损坏时自动用备用扇区B顶替,这部分管理开销导致格式化容量减小。

记录密度

- 道密度:沿磁盘半径方向单位长度(如1cm)的磁道数,例如60道/cm表示半径方向每厘米有60个磁道。通过道密度和磁盘半径可计算总磁道数。

- 位密度:单条磁道上单位长度存储的二进制位数(如600bit/cm)。需注意:

- 内侧磁道位密度>外侧磁道(相同扇区存储量下,内侧磁道物理长度更短)

- 磁盘容量受最内侧磁道位密度制约(工艺极限)

- 面密度:位密度与道密度的乘积,反映盘片单位面积信息存储量。

- 关键特性:所有扇区存储量相同,因此外侧磁道扇区物理长度>内侧磁道扇区。

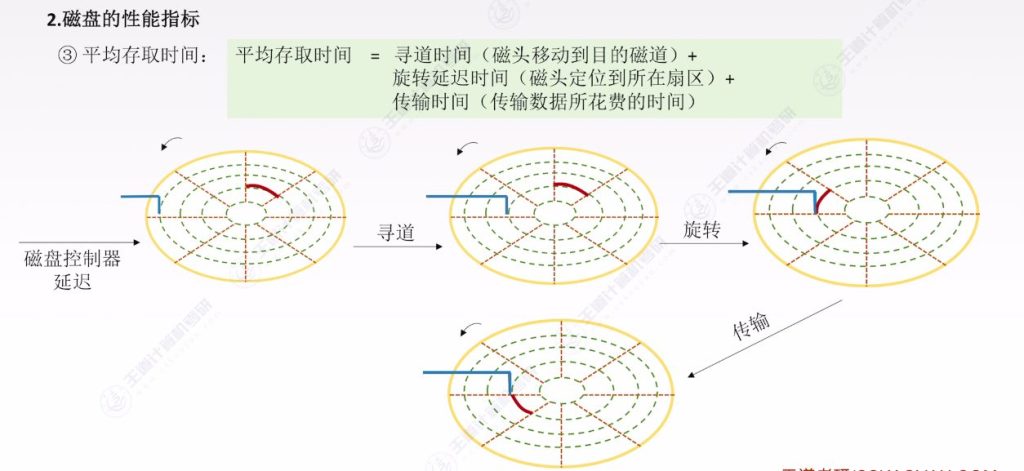

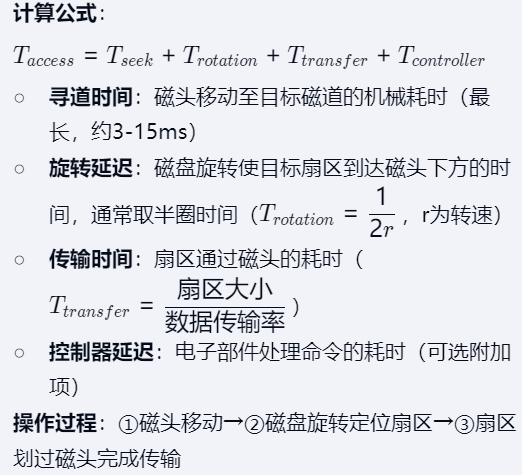

平均存取时间

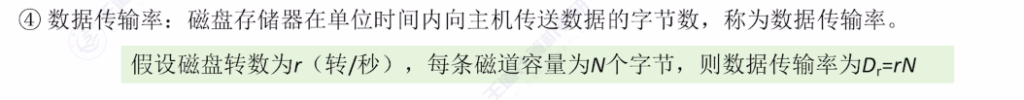

数据传输率

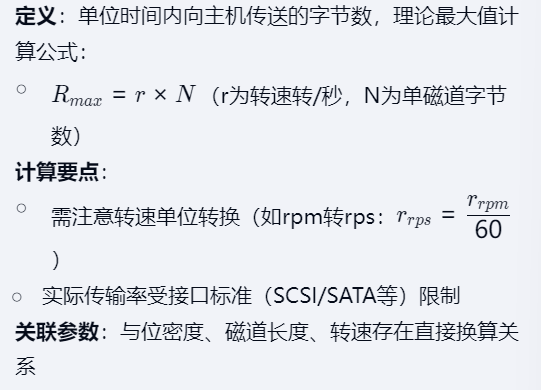

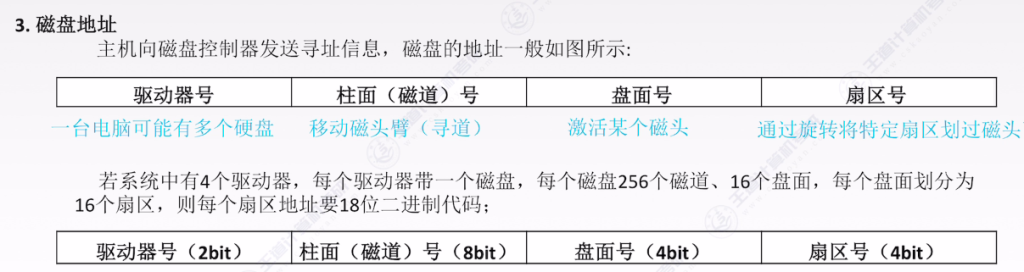

1.4 磁盘存储器地址

- 地址组成:驱动器号|柱面(磁道)号|盘面号|扇区号

- 驱动器号:用于选择特定硬盘驱动器,计算机可连接多个硬盘

- 柱面号:控制磁头臂移动,定位到指定磁道(所有盘面相同位置的磁道组成柱面)

- 盘面号:激活对应磁头,每个盘面有独立编号(如0,1,2…)

- 扇区号:确定最终读写位置,磁盘旋转时通过扇区号识别目标扇区

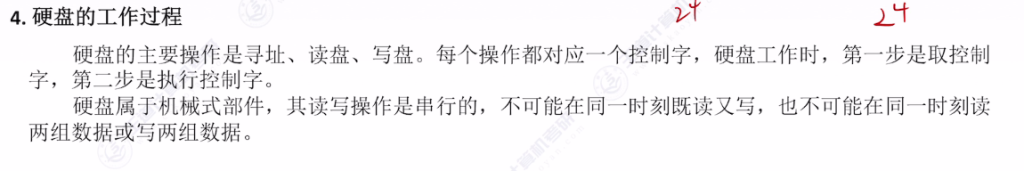

1.5 硬盘的工作过程

- 工作流程:

- 主机发送控制字指定操作类型(寻址/读/写)

- 磁盘控制器执行控制字

- 串行操作特性:同一时间只能进行读或写,不能同时进行

- 数据转换:

- 写入时需要并行转串行转换(通过并-串变换电路)

- 读取时需要串行转并行转换(通过串-并变换电路)

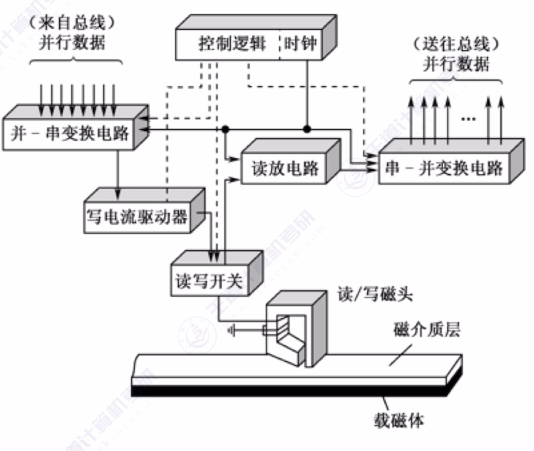

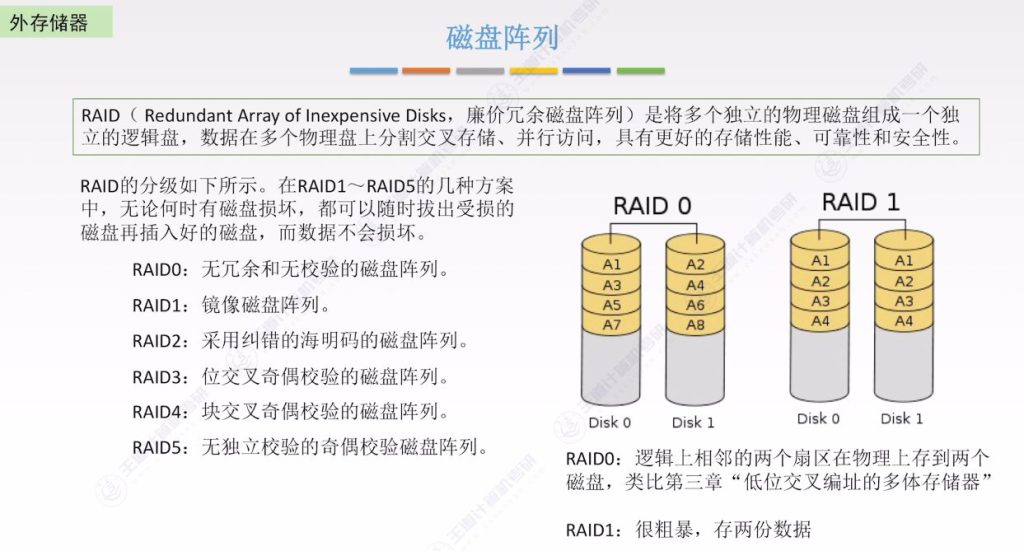

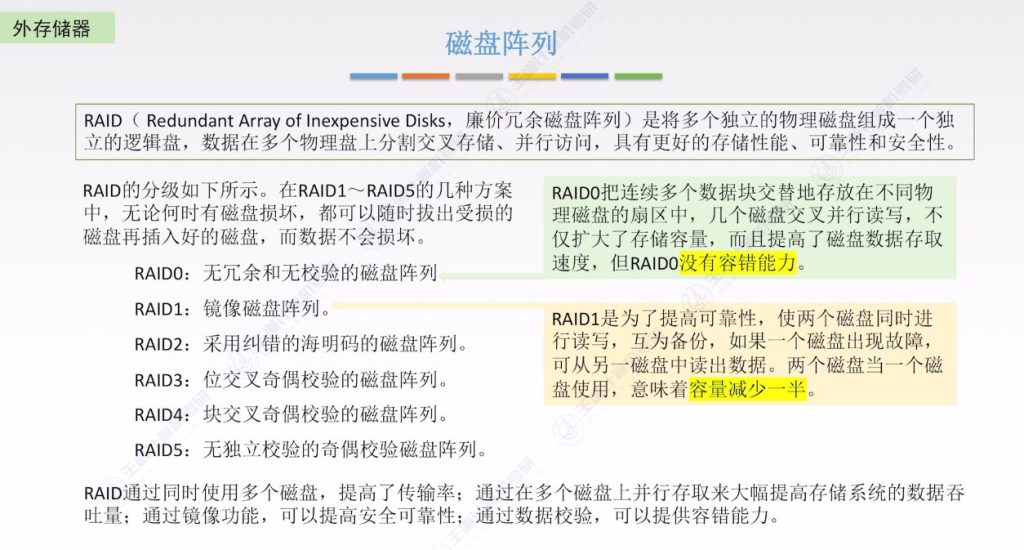

二、磁盘阵列

2.1 RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)

- 定义: RAID(Redundant Array of Inexpensive Disks)是将多个独立物理磁盘组成逻辑盘的技术,通过数据分割交叉存储和并行访问提升存储性能、可靠性和安全性。

- 核心特性:

- 并行访问: 逻辑相邻数据物理分散存储(如RAID0将A1A3存Disk0,A2A4存Disk1)

- 容错能力: RAID1~RAID5支持热插拔更换损坏磁盘而不丢失数据

- 性能类比: 类似”低位交叉编址的多体存储器”思想,通过多磁盘并行提高IO速度

RAID0

- 存储方式:

- 逻辑相邻数据块(条带)轮转存储在不同物理盘(如4磁盘系统将条带0-3分别存Disk0-3)

- 示例:A1→Disk0, A2→Disk1, A3→Disk0, A4→Disk1(双磁盘情况)

- 优势:

- 速度提升: 连续读取时多磁盘并行工作(如同时从Disk0读A1、Disk1读A2)

- 缺陷:

- 无冗余: 单磁盘损坏将导致对应条带数据永久丢失

- 无校验: 无法检测/纠正比特跳变错误(如扇区数据受干扰)

RAID1

- 镜像机制:

- 所有数据完整复制到另一磁盘(如Disk0存A1A3,Disk1也存A1A3)

- 存储空间利用率仅50%(双磁盘情况)

- 优势:

- 高可靠性: 单磁盘损坏可通过镜像盘恢复数据

- 错误检测: 通过双盘数据比对发现比特错误

- 并行读取: 仍支持从不同磁盘并行读取不同数据块

- 适用场景: 对数据安全性要求高于存储成本的场景

RAID2

- 校验机制:

- 比特级分散存储(如4数据比特A1-A4存4磁盘)

- 专用校验盘存储海明码(4数据位需3校验位)

- 容错能力:

- 纠错: 可恢复单比特错误(如某磁盘损坏)

- 检错: 可发现双比特错误

2.2 方案对比

- 演进规律:

- 编号越大冗余占比越低(RAID1→RAID5)

- 可靠性随编号递增(RAID0无容错→RAID5高容错)

- 商业价值:

- 云存储场景(如百度云)需平衡成本与可靠性

- RAID5等方案通过分布式校验实现高性价比冗余

2.3 内容回顾

- 重点考点:

- RAID0: 无容错但提速明显(类比多体存储器)

- RAID1: 镜像备份牺牲50%存储空间

- 性能指标: 平均存取时间=寻道时间+旋转延迟+传输时间

- 地址结构: 驱动器号|柱面号|盘面号|扇区号(与操作系统关联)

- 发展脉络:

- RAID0→1→2…5:冗余递减但容错机制更智能

- 企业级应用通过RAID实现”廉价”的高可靠性存储

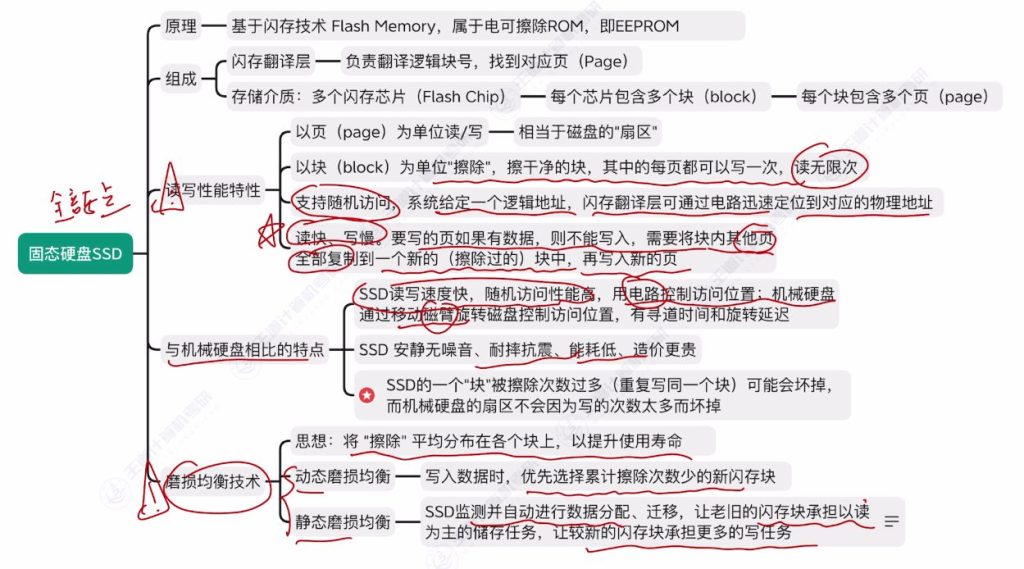

三、固态硬盘SSD(大纲新增)

3.1 考点汇总

3.2 固态硬盘的读写性能特性

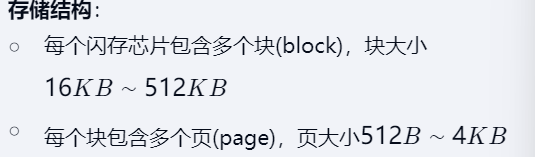

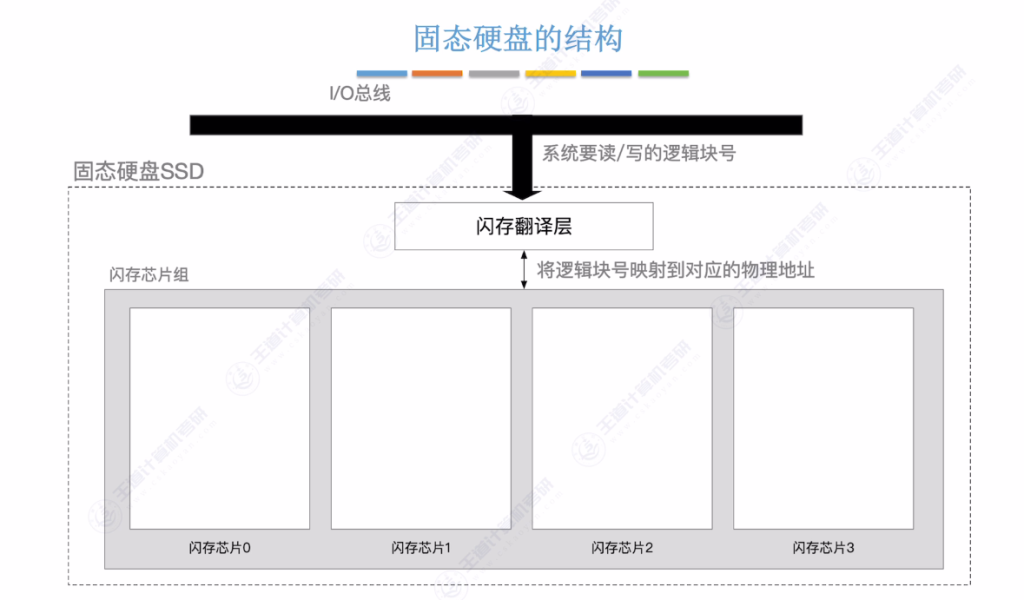

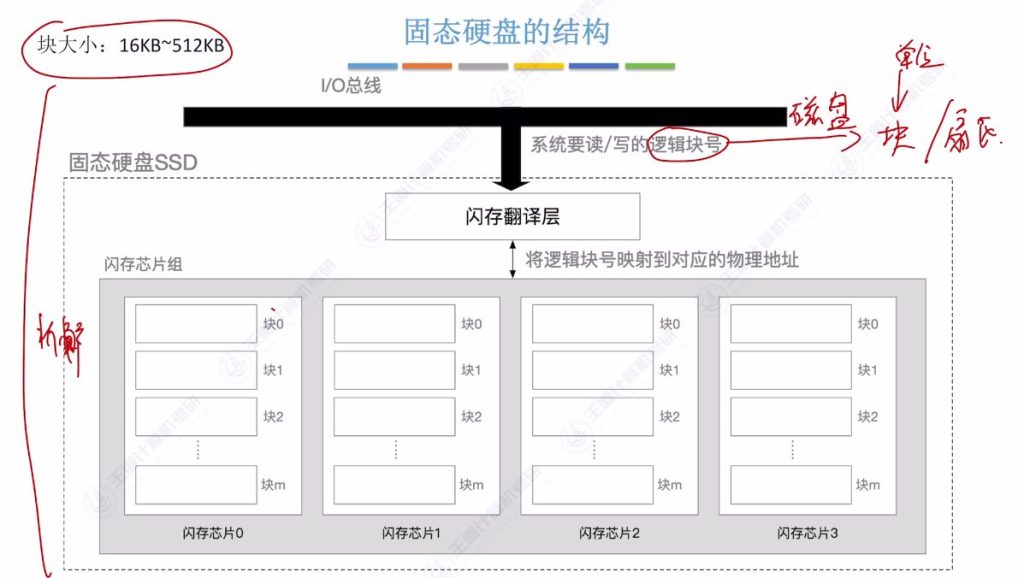

- 基本原理:基于闪存技术(Flash Memory),属于电可擦除ROM(EEPROM),由闪存翻译层和多个闪存芯片组成存储介质。

- 读写特性:

- 单位:以页为单位读写(相当于磁盘的”扇区”),以块为单位擦除

- 限制:擦干净的块中每页可写一次、读无限次;已写入数据的页需先擦除整块才能重写

- 性能:读快写慢(写操作可能引发数据迁移),支持随机访问(通过电路直接定位)

3.3 与机械硬盘对比

- 优势:读写速度快、随机访问性能高、安静无噪音、耐摔抗震、能耗低

- 劣势:造价更贵、存在擦写寿命限制(单个块擦除过多会损坏)

3.4 固态硬盘的磨损均衡技术

- 产生原因:固态硬盘块擦除次数有限(约1万次),重复擦写同一块会导致提前损坏

- 核心思想:通过闪存翻译层的地址映射功能,将擦除操作平均分布到各个块

- 技术分类:

- 动态磨损均衡:写入时优先选择累计擦除次数少的新闪存块

- 静态磨损均衡:系统自动监测,将读多写少的数据迁移到老旧块,让新块承担更多写操作

- 实现机制:利用闪存翻译层可动态改变逻辑-物理地址映射的特性,在不影响使用的前提下调整数据存储位置

3.5 固态硬盘的结构

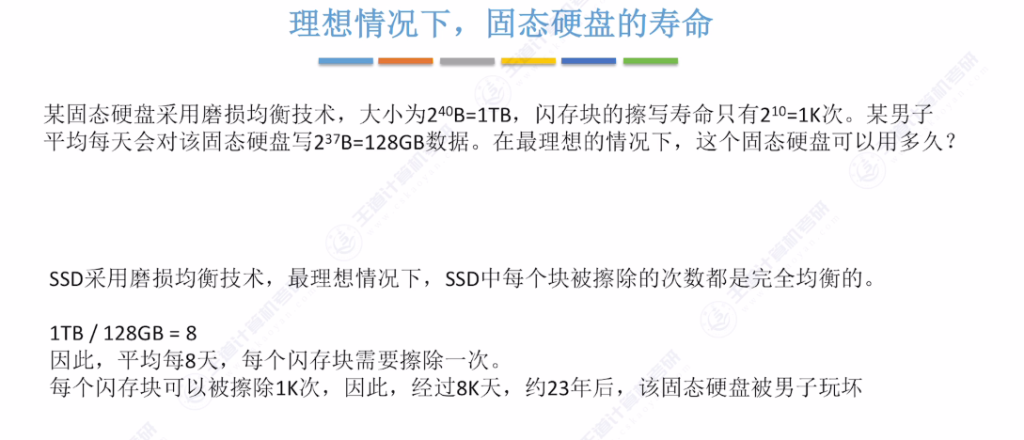

3.6 理想情况下,固态硬盘的寿命 – 固态硬盘使用年限计算

本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客