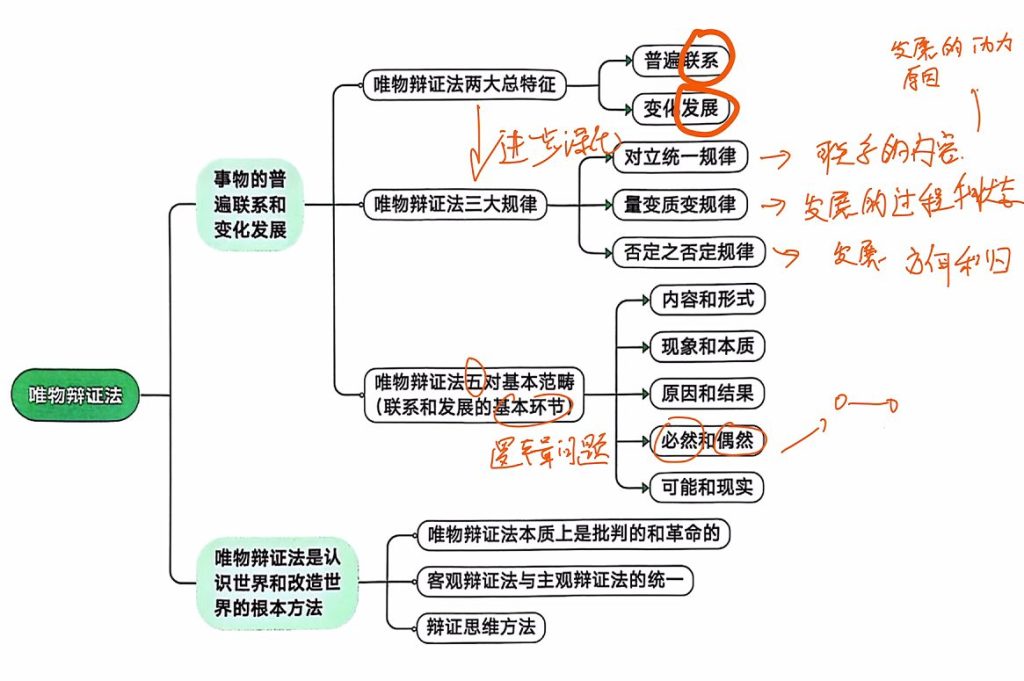

逻辑框架(两大总特征、三大规律、五对范畴)

1、唯物辩证法回答的问题

在唯物论”世界是什么”的基础上,进一步回答”世界是怎样存在”的问题

2、唯物辩证法的五对范畴

- 范畴内容:包括内容和形式、现象和本质、原因和结果、必然和偶然、可能和现实

- 作用:探讨事物联系和发展环节上的逻辑问题,区分不同联系类型(如必然/偶然联系)

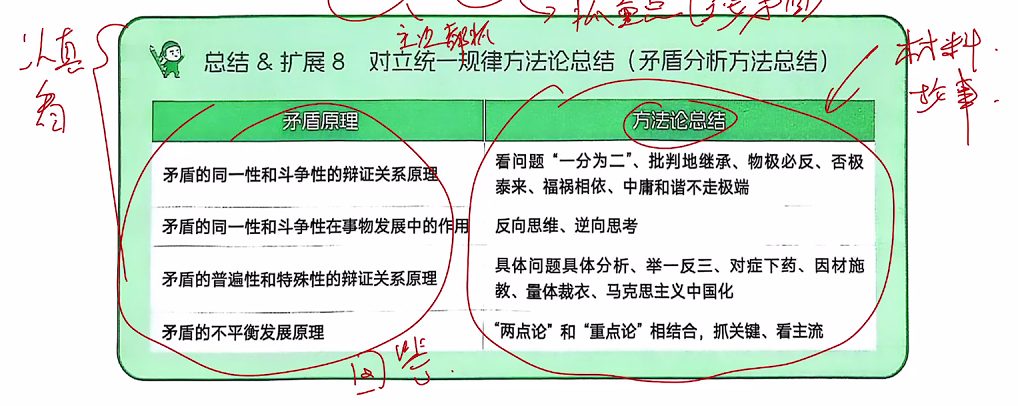

考点18 对立统一规律(唯物辩证法第一规律)- 论述题考点

1、对立统一规律的核心地位

对立统一规律是唯物辩证法的实质和核心

对立统一规律揭示了事物普遍联系的根本内容和变化发展的内在动力,从根本上回答了事物为什么会发展的问题

唯物辩证法与形而上学:是否承认对立统一的规律是唯物辩证法和形而上学对立的实质

2、矛盾的同一性和斗争性及其辩证关系

定义:对立统一规律又称矛盾规律,矛盾是辩证法的核心概念。矛盾是反映事物内部或事物之间对立统一关系的哲学范畴。矛盾即对立统一。

逻辑矛盾与辩证矛盾: 要区分逻辑矛盾与辩证矛盾。逻辑矛盾是指人们思维过程中由于违反形式逻辑规则所造成的自相矛盾;辩证矛盾则是事物本身所固有的对立统一关系。

矛盾的基本属性:对立和统一分别体现了矛盾的两种基本属性,矛盾的对立属性又称斗争性,矛盾的统一属性又称同一性。

- 同一性: 矛盾的同一性是指矛盾着的对立面相互依存、相互贯通的性质和趋势。它有两个方面的含义:

- 一是矛盾着的对立面相互依存,互为存在的前提,并共处于一个统一体中;

- 二是矛盾着的对立面相互贯通,在一定条件下可以相互转化。

- 斗争性: 矛盾的斗争性是指矛盾着的对立面相互排斥、相互分离的性质和趋势。由于矛盾的性质不同,矛盾的斗争形式也不同,可以区分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾两种基本形式。

同一性与斗争性的关系:

- 矛盾的同一性和斗争性相互联结、相辅相成。

- 同一性不能脱离斗争性而存在,没有斗争性就没有同一性,没有同一性也就没有斗争性。

- 斗争性寓于同一性之中,同一性通过斗争性来体现。

- 在事物的矛盾中,矛盾的斗争性是无条件的、绝对的,矛盾的同一性是有条件的、相对的。

- 矛盾斗争性的绝对性体现了物质运动的绝对性,矛盾同一性的相对性体现了物质静止的相对性。

方法论意义:矛盾的同一性和斗争性是同时存在的,因此事物总是具有两面性,这要求我们在看待事物时要做到“一分为二”。

- 一分为二: 看待事物要全面(如传统文化批判继承,外来文化批判吸收)

- 物极必反: 避免极端化(例:金庸小说中神仙眷侣与凡夫俗子的婚姻对比)

- 求同存异: 承认差异的绝对性,在差异中谋求共识

- 福祸相依:好事可能变坏事,坏事可能变好事

- 留有余地:与瑕疵共存才能持久(”惠极必伤,情深不寿”)

- 思维修炼:克服人性中片面化、极端化的天然倾向

注意点:

1、相互依存与相互转化: 矛盾的同一性体现在相互依存和相互转化两个方面。例如,没有上就没有下,没有美就没有丑,这是相互依存;而强弱、善恶、美丑等在一定条件下可以相互转化。

2、需要记住的是,只要是一对矛盾,具备一定条件,它就能转化。具体怎么转化,不是考试的重点。

重要考点: 对立统一规律是考研政治哲学论述题的高频考点,每三年就有两年可能考到,出现概率极高。

考查形式: 不仅可能以选择题的形式出现,还可能以分析论述题的形式出现,需要深度理解并能够灵活运用。

一些概念的理解

斗争性的定义:

基本概念:指矛盾着的对立面之间相互排斥、相互分离的性质和趋势,是同一性的反义词。

形象理解:表现为”我们之间相互憎恶,相互讨厌,要远离对方的趋势”,与同一性的”相互依存”形成鲜明对比。

共存特征:斗争性与同一性不是交替出现的关系,而是每时每刻同时存在的”既爱又恨”状态。

斗争性与同一性的关系

相互依存:同一性不能脱离斗争性而存在,没有斗争性就没有同一性,反之亦然。

表现方式:斗争性寓于同一性之中,同一性通过斗争性来体现。

共存状态:不是”时而同一时而斗争”,而是”每时每刻既同一又斗争”的辩证关系。

斗争性的绝对性与无条件性

绝对性特征:斗争性是无条件的、绝对的,体现了物质运动的绝对性。

相对性对比:同一性是有条件的、相对的,体现了物质静止的相对性。

哲学体现:这种绝对性与相对性的对立统一反映了唯物辩证法的核心观点。

矛盾的斗争形式

分类标准:根据斗争激烈程度分为对抗性矛盾和非对抗性矛盾。

非对抗性矛盾:如两位同学对菜品喜好的分歧,可通过协商解决,斗争形式缓和。

对抗性矛盾:如竞争同一导师名额,表现为”你死我活”的激烈斗争形式。

现实意义:区分矛盾类型有助于采取不同的解决方法,具有重要实践价值。

斗争性在政治理论中的应用

人民内部矛盾:属于非对抗性矛盾,如人民群众间的分歧,用民主方法解决。

敌我矛盾:属于对抗性矛盾,如与分裂势力的斗争,用专政方法解决。

国体体现:人民民主专政中的”专政”即针对对抗性矛盾的处理方式。

同一性与斗争性在事物中的体现

拾荒者案例:与豪车主人缺乏同一性故无斗争性,与同行拾荒者同一性强故斗争性强。

比较心理:人们通常只与具有可比性(同一性)的对象产生比较(斗争)心理。

现实表现:社会中的攀比、嫉妒等现象都源于同一性与斗争性的相互作用。

同一性与斗争性的水涨船高关系

正相关关系:同一性越强,斗争性越强;同一性减弱,斗争性也随之减弱。

马云案例:普通人不会与马云比较,但与身边突然暴富的朋友会产生强烈比较心理。

人际应用:减少不必要的比较和矛盾,可通过主动降低与对方的同一性来实现。

同一性与斗争性在现实生活中的应用

职场关系:同事间因相似职位(同一性)容易产生竞争(斗争性)。

友情维护:当朋友取得成就时,适当拉开距离可减少因同一性带来的负面情绪。

自我调节:认识到”羡慕嫉妒”情绪的本质是同一性与斗争性的表现,有助于心理调适。

社会观察:社会中的”仇富”现象往往针对的是”新富”阶层,与大众保持较高同一性的群体。

斗争性寓于同一性之中 – “寓于”关系解析

不可逆性: “斗争寓于同一”不能颠倒为”同一寓于斗争”

平台比喻: 同一性搭建斗争平台(如考研竞争案例)

例:两个考生因报考同一导师产生竞争关系

当一方弃考,同一性平台垮塌,斗争性随之消失

包含关系: 同一性作为更大范畴包含斗争性

3、矛盾的同一性和斗争性在事物发展中的作用

3.1 矛盾的同一性在事物发展中的作用主要表现在:

- 1、由于矛盾双方相互依存,互为存在的条件,矛盾双方可以利用对方的发展使自己得到发展

- 2、由于矛盾双方相互包容,矛盾双方可以相互吸取有利于自身因素而得到发展;

- 3、由于矛盾双方彼此相通,矛盾双方可以向着彼此的对立面转化而得到发展,并规定着事物发展的方向

3.2 矛盾的斗争性在事物发展中的作用主要表现在:

- 1、矛盾双方的斗争促进矛盾双方力量的对比发生变化,此消彼长,造成事物的量变;

- 2、矛盾双方的斗争促使矛盾双方的地位或性质发生转化,实现事物的质变。

3.3 同一性和斗争性共同作用的方法论意义

- 辩证统一关系:二者必须结合才能推动发展,但不同条件下主导地位不同。当同一性主导时表现为”相辅相成“(恩爱夫妻),斗争性主导时表现为”相反相成“(欢喜冤家)。

- 和谐的本质:是矛盾的特殊表现形式,体现为平衡协调的合作状态。但和谐不等于绝对同一,而是相对的、有条件的(如构建和谐社会需要不断解决矛盾)。

- 逆向思维启示:事物发展到极致会转向反面(坏到极致可能产生好效果),思考问题时应避免单向思维,学会反向求解。

概念解释

1、矛盾的同一性在事物发展中的作用

相互依存促进发展:矛盾双方互为存在条件,可利用对方发展实现自身发展。例如师生关系中,学生成为国家领导人会使老师受益,老师成名也会让学生获得荣誉感。

相互包含促进发展:矛盾双方能吸收对方有利因素共同进步。如教学相长,学生从老师处获取知识,老师通过学生反馈改进教学方法;恋爱关系中双方互相学习成长,即使分手也值得肯定。

对立面转化发展:矛盾双方会向对立面转化并规定发展方向。如强弱地位转化不是简单互换,而是更高层次的发展(未来战争比过去更残酷,未来和平比现在更繁荣)。

2、矛盾的斗争性在事物发展中的作用

量变作用:斗争促使矛盾双方力量此消彼长,如师生竞争中教学水平差距逐渐缩小。

质变作用:斗争最终导致双方地位/性质根本转变,如学生通过持续努力最终超越老师水平。

3、

4、矛盾的普遍性和特殊性及其辩证关系

4.1 矛盾的普遍性

矛盾无处不在,矛盾无时不有。

4.2 矛盾的特殊性

定义: 各个具体事物的矛盾及每一矛盾的各个方面,在不同的发展阶段上各有其特点。

具体表现 3种情形

- 不同事物的矛盾各有其特点: 例如,考研的同学和不考研的同学,他们的生活状态和面临的矛盾各不相同。

- 同一事物的矛盾在不同发展过程和发展阶段各有不同特点: 如考研复习过程中,早期应多看英语、数学专业课,政治课不用花太多时间;而临近考试时,应逐步向政治课集中。

- 构成事物的诸多矛盾及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。

4.3 矛盾的普遍性和特殊性的辩证统一关系

矛盾的普遍性即矛盾的共性,矛盾的特殊性即矛盾的个性

- 共性与个性:

- 共性(普遍性): 无条件的、绝对的。

- 个性(特殊性): 有条件的、相对的。

- 任何现实存在的事物的矛盾都是共性和个性的有机统一。共性寓于个性之中,没有离开个性的共性,也没有离开共性的个性。

4.4 方法论意义

- 1、矛盾的共性和个性、绝对和相对的道理,是关于事物矛盾问题的精髓。

- 2、人的认识的一般规律就是由认识个别上升到认识一般,再由认识一般到认识个别的辩证发展过程。

- 3、矛盾的普遍性和特殊性辩证关系原理是马克思主义基本原理同各国实际相结合的哲学基础。

- 例如,中国共产党坚持把马克思主义基本原理同中国具体实际相结合,推进马克思主义中国化时代化。

概念解释

具体问题具体分析:

体现的是一个重要的方法论,即具体问题具体分析。

认识世界的规律

个别到一般再到个别: 我们认识世界的过程,通常是从认识个别事物开始,通过归纳总结上升到一般规律,然后再将这些一般规律应用到新的个别事物上。例如,通过观察几棵树,总结出树的共同特征,再将这些特征应用到新看到的树上。

马克思主义中国化

共性与个性结合: 马克思主义作为一般原理(共性),需要与中国具体情况(个性)相结合,实现马克思主义中国化。这一过程体现了共性和个性的辩证关系。

5. 矛盾的不平衡发展原理

5.1 主要矛盾与次要矛盾

- 根本矛盾:贯穿事物发展全过程,规定事物性质

- 主要矛盾:在矛盾体系中处于支配地位,对事物发展起决定作用

- 次要矛盾:在矛盾体系中处于从属地位,对事物发展起次要作用

- 矛盾主次方面:在每一对矛盾中,事物的性质由主要矛盾的主要方面决定.

5.2 方法论 – 两点论与重点论的统一

- 基本要求:既要抓住主要矛盾,又不能忽视次要矛盾

- 两点论:全面看待问题,兼顾主次矛盾

- 重点论:突出主要矛盾和矛盾的主要方面

- 实践警示:过度专注主要矛盾(如考研)而完全忽视次要矛盾(人际关系等)会导致”人神共愤”的不良后果

- 平衡原则:”既面面俱到又突出重点”才是正确的处事方法

主要矛盾与次要矛盾举例:考研中的矛盾处理

现实案例:考研学生面临多重矛盾(考研复习、期末考试、四六级考试、工作问题、恋爱关系等)

主次关系:若决定考研,则考研是主要矛盾,其他为次要矛盾

结果判定:主要矛盾解决情况决定整体成败(考上研但分手视为成功,未考上但恋爱顺利视为失败)

动态转化:矛盾主次关系会随人生阶段变化而转化

事物的性质由主要矛盾的主要方面决定

矛盾对分析:如夫妻关系中,总有一方居于主导地位(矛盾的主要方面)

当代观察:在大学生情侣中,女生往往成为矛盾的主要方面

行为模式:学习型男生+贪玩型女生→倾向于玩;贪玩型男生+学习型女生→倾向于自习

6、总结

本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客