一、OSI 参考模型

1.1 OSI 参考模型

OSI Reference Model = OSI参考模型 OSI = Open Systems Interconnection

七层结构从上到下:

- Application Layer = 应用层

- Presentation Layer = 表示层

- Session Layer = 会话层

- Transport Layer = 传输层

- Network Layer = 网络层

- Data Link Layer = 数据链路层

- Physical Layer = 物理层

相关术语:

- Open Systems Interconnection = 开放系统互连

- Protocol Data Unit (PDU) = 协议数据单元

- Encapsulation = 封装

- Decapsulation = 解封装

- Peer-to-peer communication = 对等通信

- Service Access Point (SAP) = 服务访问点

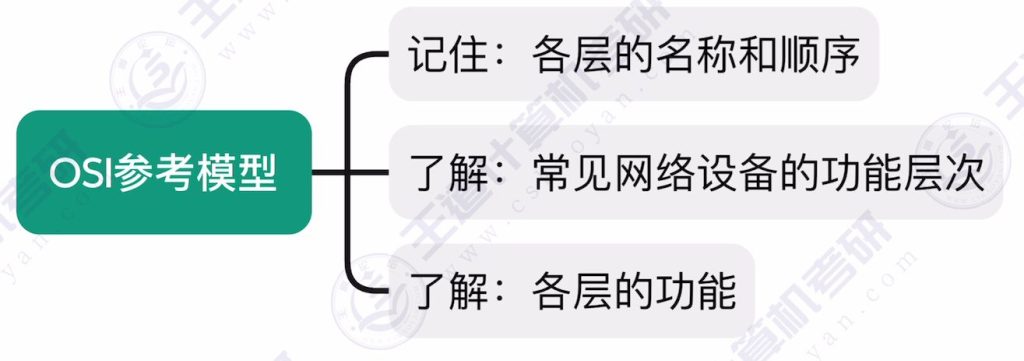

1.2 关于个别术语的说明

1.3 OSI 模型的顺序 – “物联网叔会使用”

- 记忆口诀:”物联网书会使用”对应七层模型(物理层-数据链路层-网络层-传输层-会话层-表示层-应用层),其中:

- “物”:物理层(Physical Layer)

- “连”:数据链路层(Data Link Layer,谐音记忆)

- “网”:网络层(Network Layer)

- “书”:传输层(Transport Layer)

- “会”:会话层(Session Layer)

- “使”:表示层(Presentation Layer,谐音记忆)

- “用”:应用层(Application Layer)

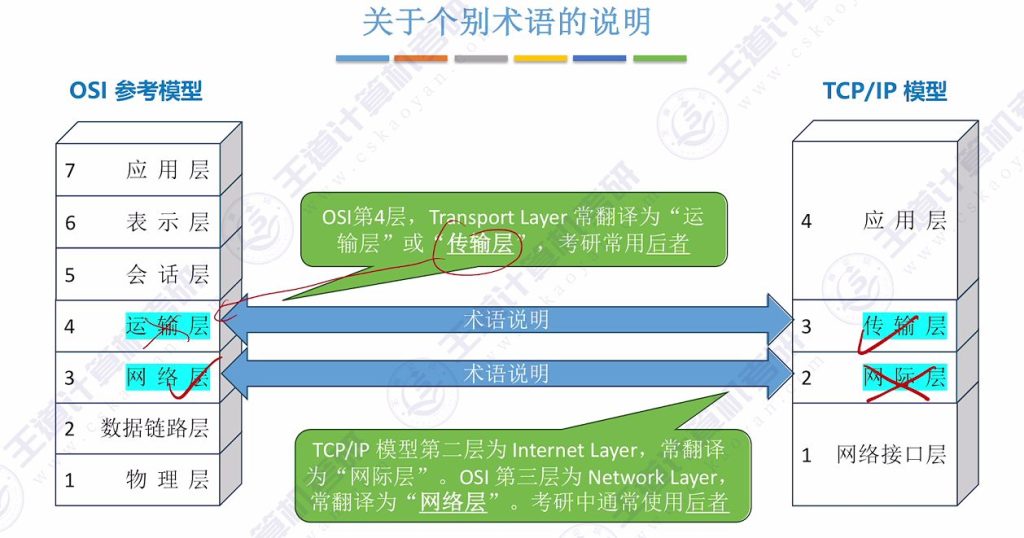

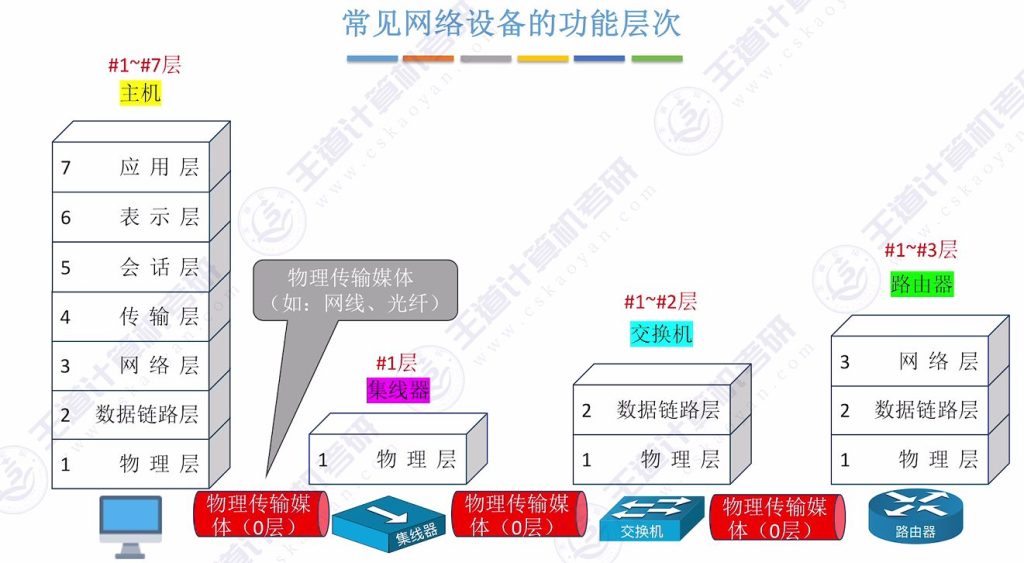

1.4 常见网络设备的功能层次

- 设备实现层次:

- 主机:实现全部1-7层功能

- 路由器:实现1-3层(物理层+数据链路层+网络层)

- 交换机:实现1-2层(物理层+数据链路层)

- 集线器:仅实现第1层(物理层)

- 传输介质:视为第0层(如网线、光纤)

1.5 OSI参考模型:1#物理层

- 物理层的核心任务:实现相邻节点间比特流(0/1)的传输

- 具体功能:

- 接口规范:定义电路接口参数(形状/尺寸/引脚数等)

- 信号定义:规定高低电平与二进制对应关系(如5V=1,1V=0)

- 时序控制:确定比特持续时间(如0.1ms/bit)

- 传输缺陷:易受噪声干扰导致比特错误,无法自行检测错误

1.6 OSI参考模型:2#链路层

- 核心任务:确保相邻节点间逻辑无差错传输

- 关键功能:

- 差错控制(最核心的功能):通过校验编码技术 实现检错+纠错,或检错+丢弃+重传

- 示例:8bit数据附加2bit校验信息形成10bit帧

- 流量控制:协调收发双方速率(如限制发送方不超过接收方处理能力)

- 差错控制(最核心的功能):通过校验编码技术 实现检错+纠错,或检错+丢弃+重传

- 传输单位:帧(Frame),含多个比特

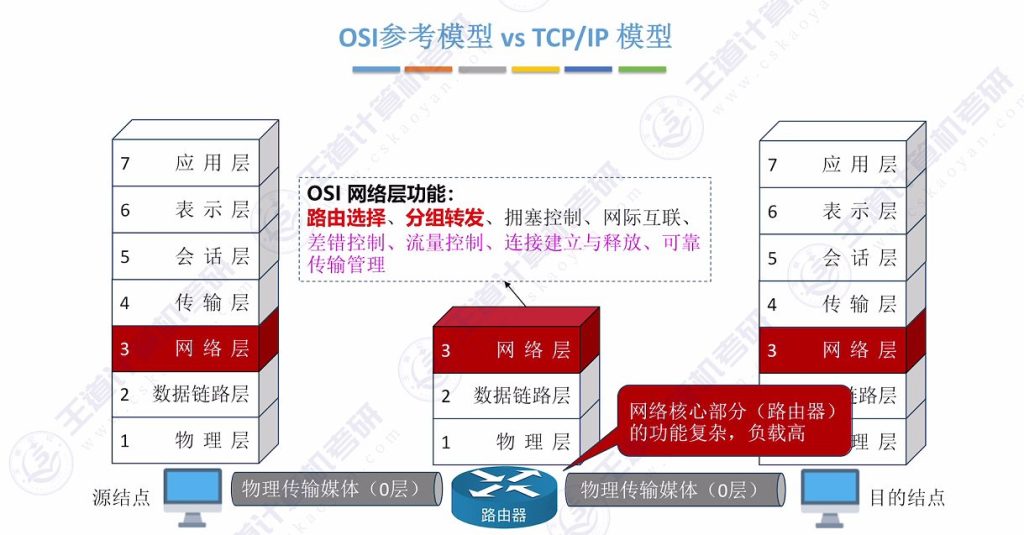

1.7 OSI参考模型:3#网络层

- 核心任务:实现分组从源节点到目的节点的转发

- 主要功能:

- 路由选择(规划分组转发最优路径):构造并维护路由表,决定分组到达目的节点的最佳路径

- 分组转发:将“分组”从合适的端口转发出去

- 拥塞控制:监测并缓解网络拥塞(类似交通疏导)

- 网际互联:实现异构网络互联,屏蔽异构网络差异(如以太网/令牌环网)

- 其他功能:

- 差错控制:确保分组全局正确(补充链路层的帧级校验)

- 流量控制:分组级速率协调

- 虚电路:通过连接建立实现有序、不重复传输

- 可靠传输:接收方需要返回分组确认消息

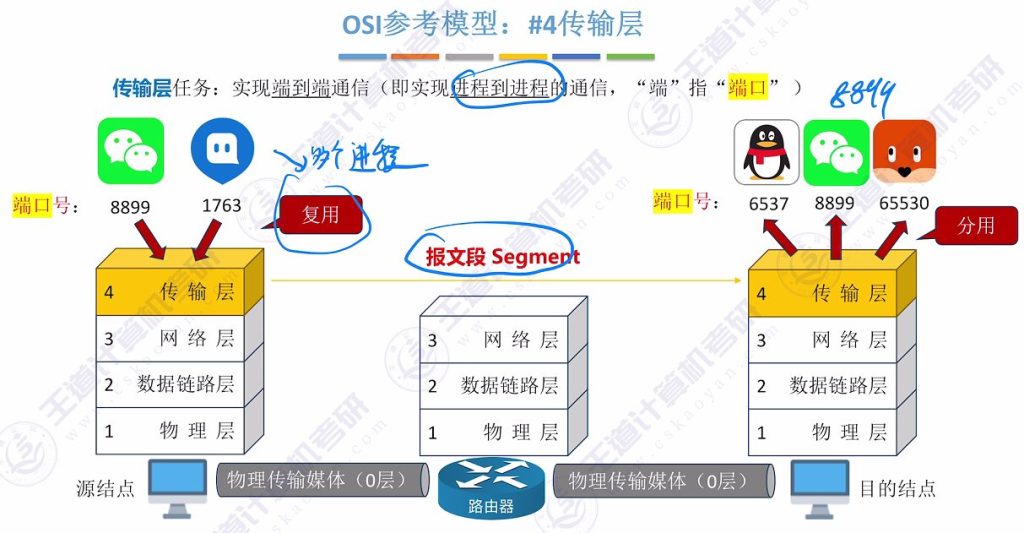

1.8 OSI参考模型:#4传输层

- 核心任务:实现端到端(进程间)通信

- 关键机制:

- 端口映射:通过端口号标识进程(如微信=8899,QQ=6537)

- 复用分用:发送方多进程复用传输服务,接收方分发给对应进程

- 传输单位:报文段(Segment),可拆分为多个分组

- 保障功能:

- 报文段级的差错控制/流量控制

- 连接建立与释放

- 可靠传输管理(确认机制)

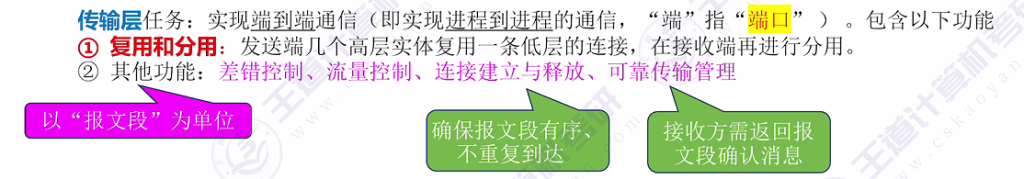

1.9 OSI参考模型:#5-#7 传输层(会话层、表示层、应用层)

会话层

- 核心任务:管理进程间会话

- 典型功能:

- 检查点机制:通信中断后可从最近检查点恢复(如1GB文件传输500MB中断后可续传)

表示层

- 核心任务:数据的格式转换,解决信息表示差异

- 主要功能:

- 数据转换:编码格式转换(如GBK↔UTF-8)

- 数据处理:压缩解压/加密解密

应用层

- 核心任务:实现特定网络应用

- 典型协议:HTTP等应用层协议

- 特点:功能根据应用程序需求灵活设计

1.10 各层数据传输单位

- 单位变化规律:越上层数据传输单位越大(报文),越下层单位越小(比特),呈现”上大下小”的规律

- 分段过程:

- 应用层:以完整报文(Message)为单位传输,如传输整个文件

- 传输层:将报文拆分为多个报文段(Segment)

- 网络层:将报文段拆分为分组/数据报(Packet)

- 数据链路层:将分组拆分为帧(Frame)

- 物理层:以比特(bit)为单位传输

- 重装过程:接收方将底层小块数据逐层重组为原始报文

- 功能实现:网络层、数据链路层、物理层都需要实现数据分段与重装功能

1.11 总结

- 记忆口诀:”物联网书会使用”(物1理层→联2路层→网3络层→输4层→会5话层→示6表层→用7层)

- 层次功能区别:

- 传输层:针对报文段实现端到端通信,主要功能包括复用分用、差错控制、流量控制等

- 网络层:针对分组实现路由选择、分组转发,功能对象与传输层不同

- 数据链路层:针对帧实现相邻节点无差错传输

- 核心考点:

- 各层顺序记忆(口诀)

- 各层主要功能(表格中标红内容)

- 相似功能的层次区别(如传输层与网络层的控制功能差异)

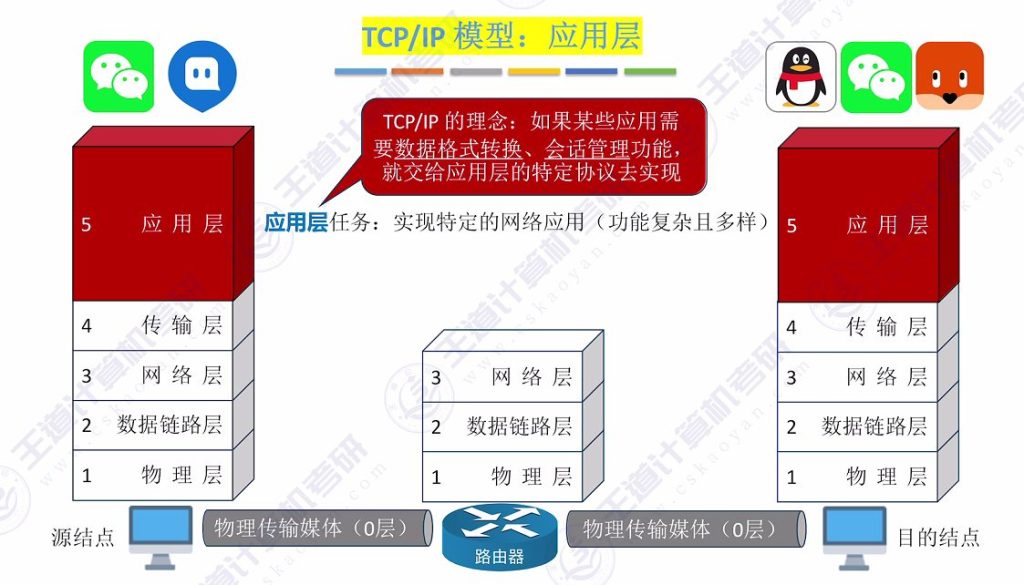

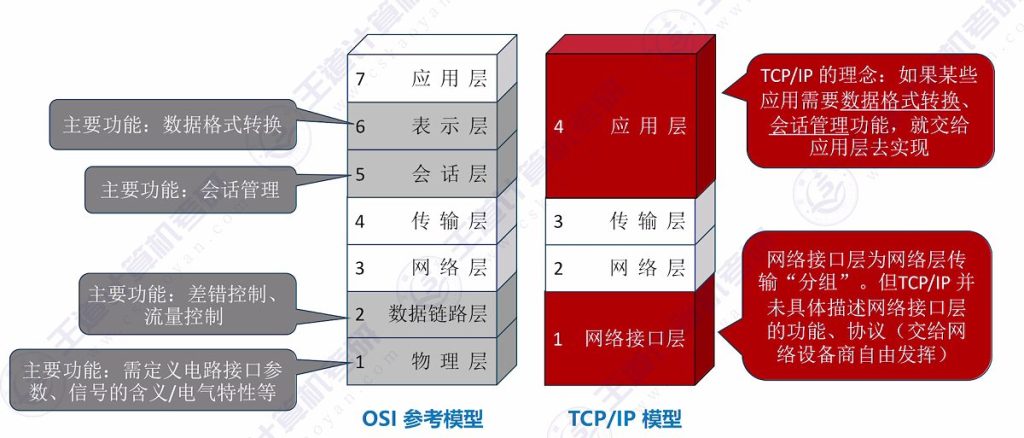

二、TCP/IP模型

- 记忆要求:掌握TCP/IP模型各层名称和顺序

- 理解要求:了解TCP/IP与OSI模型的区别及各层功能差异

2.1 记住各层的名称和顺序

- 层次结构:

- 第1层:网络接口层(对应OSI物理层+数据链路层)

- 第2层:网络层(与OSI网络层对应)

- 第3层:传输层(与OSI传输层对应)

- 第4层:应用层(整合OSI会话层、表示层、应用层)

- 记忆口诀:”接网输用”对应:

- 接:网络接口层

- 网:网络层

- 输:传输层

- 用:应用层

- 记忆故事:年轻人问”物联网谁会使用”,大叔回答”接网输用”(只要接上网络,书就可以使用物联网)

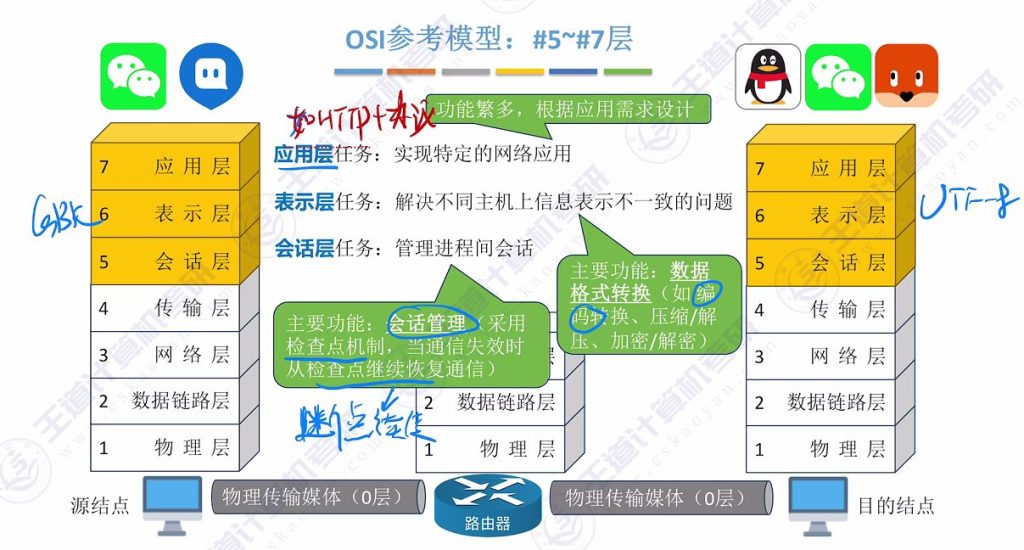

2.2 TCP / IP模型:应用层

- 设计理念:

- 将OSI表示层和会话层功能整合到应用层

- 灵活性:应用可根据需求选择是否实现特定功能(如数据格式转换、会话管理)

- 对比OSI:OSI模型强制所有应用经过表示层和会话层处理,缺乏灵活性

- 实现方式:通过应用层特定协议实现个性化功能需求

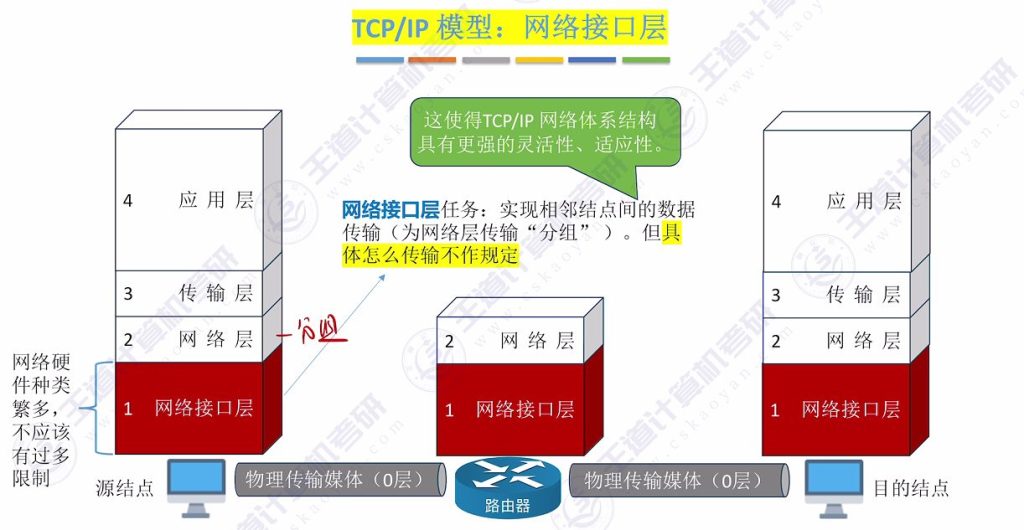

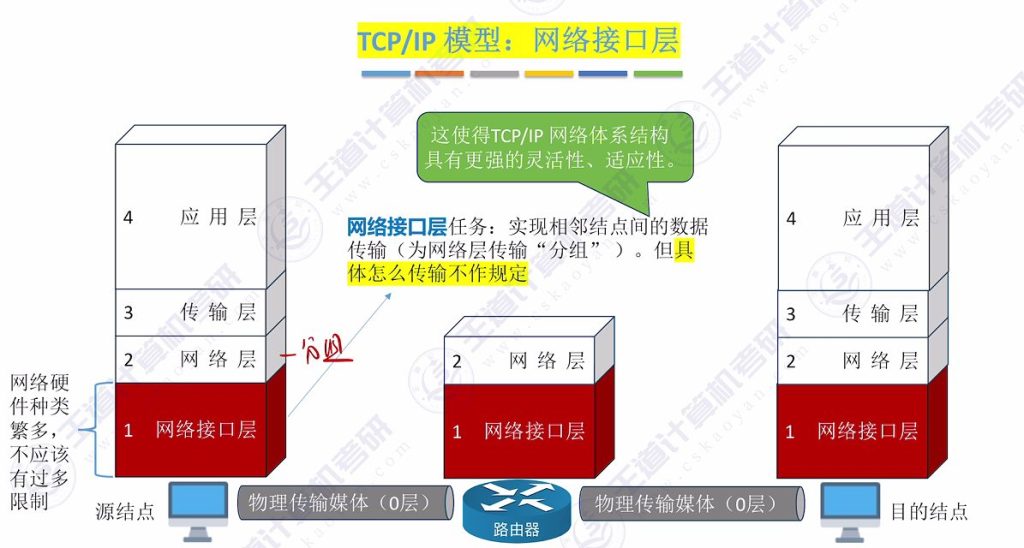

2.3 TCP / IP模型:网络接口层

- 设计特点:

- 仅规定基本任务:实现相邻节点间数据传输(为网络层传输分组)

- 不限制实现细节:不规定具体传输方式,保持技术开放性

- 优势:

- 支持多种网络硬件和技术创新

- 适应通信技术快速发展

- 厂商可自由研发先进通信设备

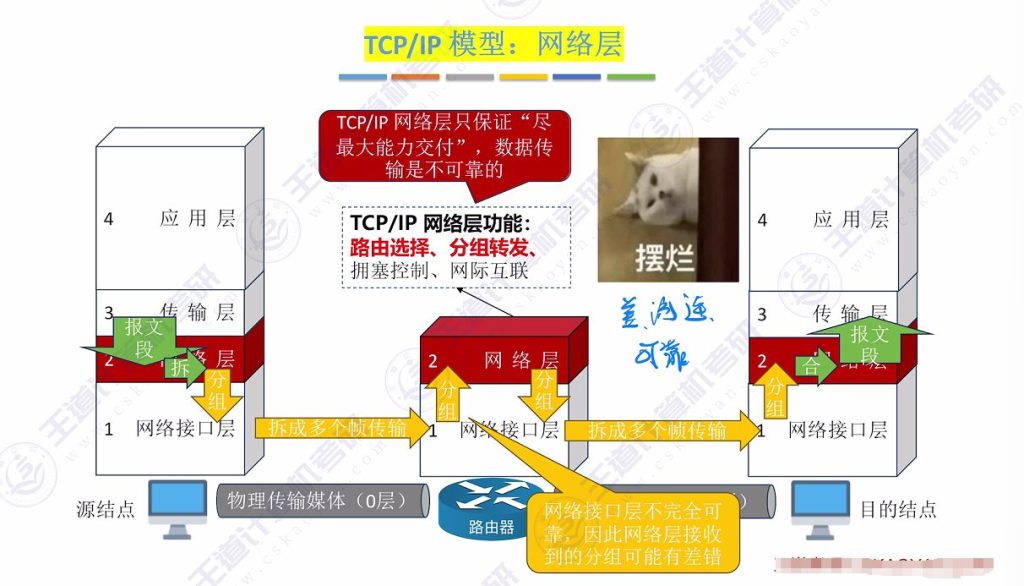

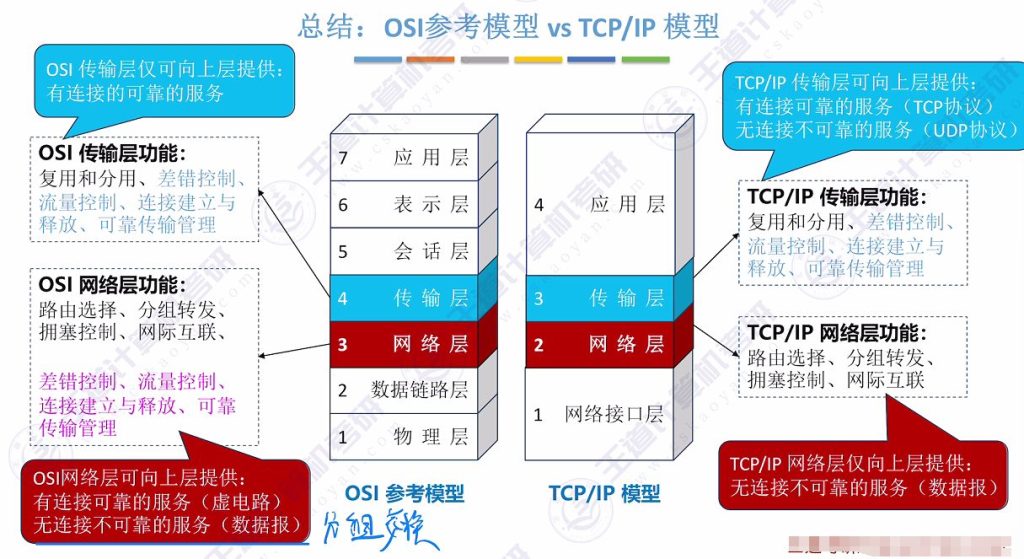

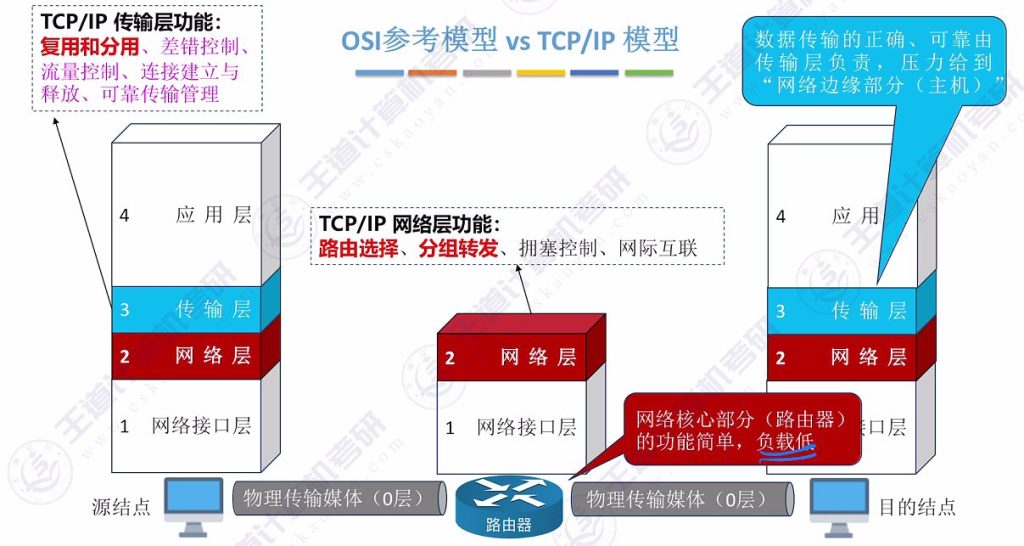

2.4 TCP / IP模型:网络层

- 网络层可靠性:

- OSI:提供有连接可靠服务(虚电路)和无连接不可靠服务(数据报)

- TCP/IP:仅提供无连接不可靠服务(尽最大努力交付)

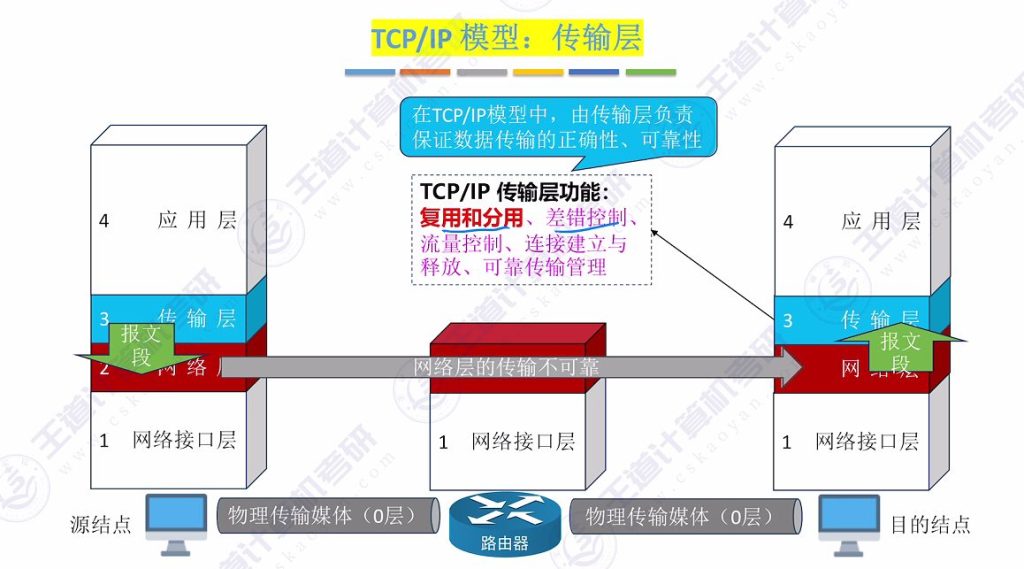

2.4 TCP / IP模型:传输层

- 传输层服务:

- OSI:仅提供有连接可靠服务

- TCP/IP:提供TCP(有连接可靠)和UDP(无连接不可靠)两种服务

- 应用场景适应性:

- TCP/IP更适应现代网络需求,如直播等可容忍部分数据丢失的应用

2.5 总结:TCP/IP 各层功能

- 应用层: 实现特定网络应用

- 传输层: 实现端到端通信,提供复用/分用、差错控制、流量控制等功能

- 网络层: 路由选择、分组转发、拥塞控制等核心功能

- 网络接口层: 无具体规定,由设备商自由实现

2.6 OSI参考模型 vs TCP/IP 模型

2.6.1 层次结构的区别

- 高层对应: OSI的会话层、表示层对应TCP/IP的应用层

- 低层对应: OSI的物理层和数据链路层对应TCP/IP的网络接口层

- 设计哲学: OSI追求完整规范,TCP/IP追求实用性和灵活性

2.6.2 设计理念的区别

- 服务类型:

- OSI网络层:支持虚电路(可靠)和数据报(不可靠)两种服务

- TCP/IP网络层:仅支持数据报服务

- 可靠性保障:

- OSI:在网络层和传输层都实现可靠性控制

- TCP/IP:仅在传输层实现可靠性控制

2.6.3 功能的区别

- 路由器简化: 网络层功能简化降低路由器负载和复杂度

- 性能提升: 网络核心部分专注于分组转发,性能大幅提升

- 成本优势: 路由器功能简化带来造价降低

- 边缘计算: 将可靠性保障任务交给终端主机,符合现代网络发展趋势

本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客