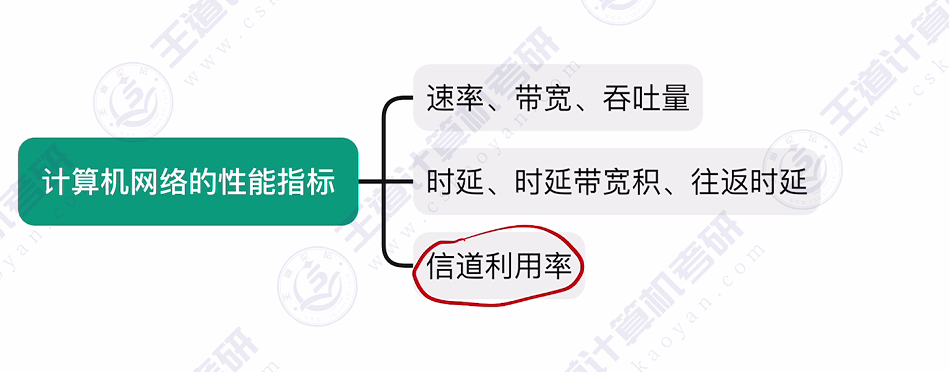

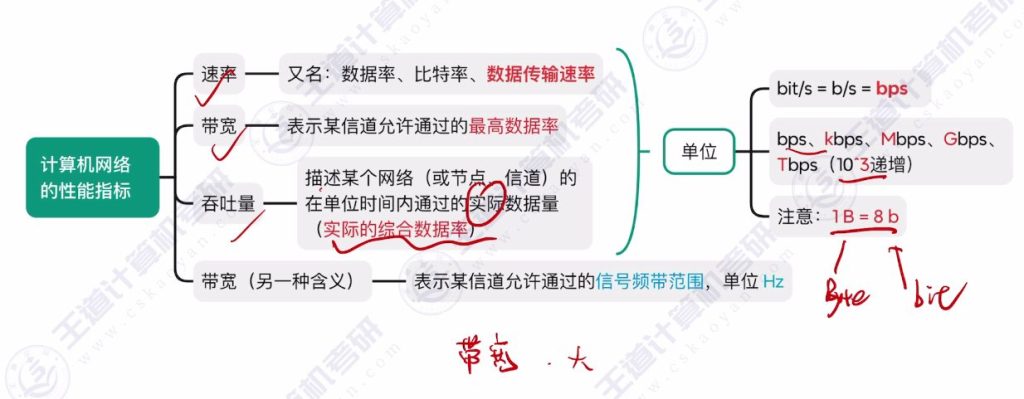

核心指标:速率、带宽、吞吐量、时延、时延带宽积、往返时延、信道利用率

一、性能指标1:速率

1.1 速率的定义

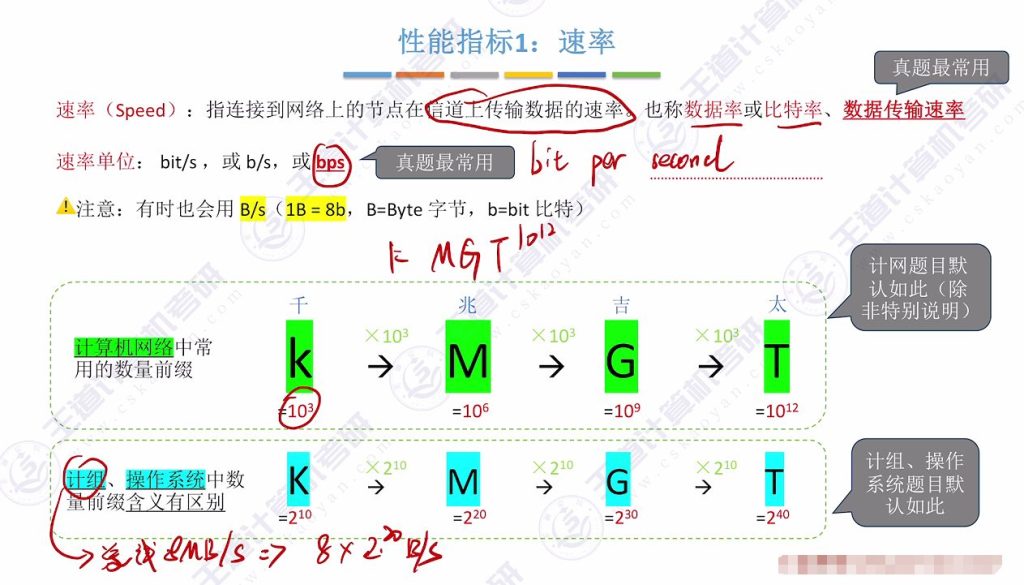

定义:连接到网络上的节点在信道上传输数据的速率,又称数据率/比特率/数据传输速率

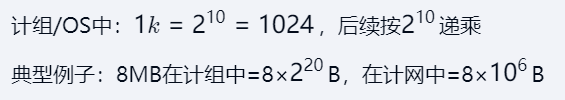

1.2 计算机网络中常用的数量前缀

- 换算原则:

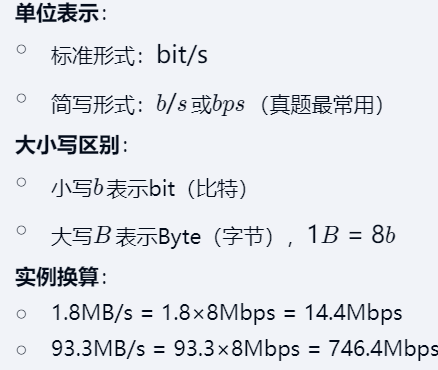

- 统一b/B:确认使用比特还是字节单位

- 统一数量级:处理k/M/G/T前缀的换算

- 典型错误:

- 混淆1.8MB/s与1.8Mbps(实际相差8倍)

- 将计网的M=106误用为计组的M=220

- 信道概念补充:

- 信道是单向信息传输通道

- 单条物理线路包含两条逻辑信道(发送/接收)

- 实例:网线同时支持1.8MB/s发送和93.3MB/s接收

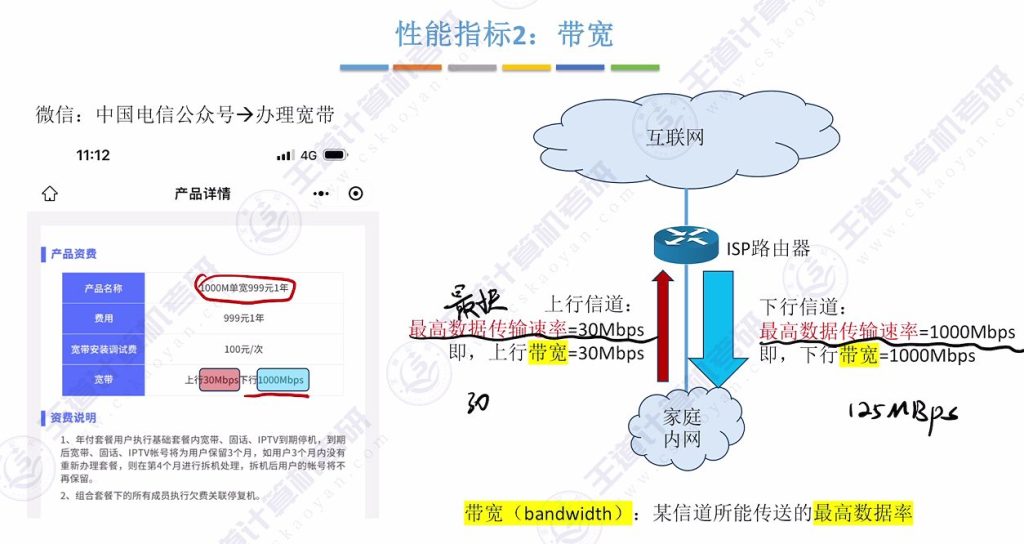

二、性能指标2:带宽

2.1 带宽的定义

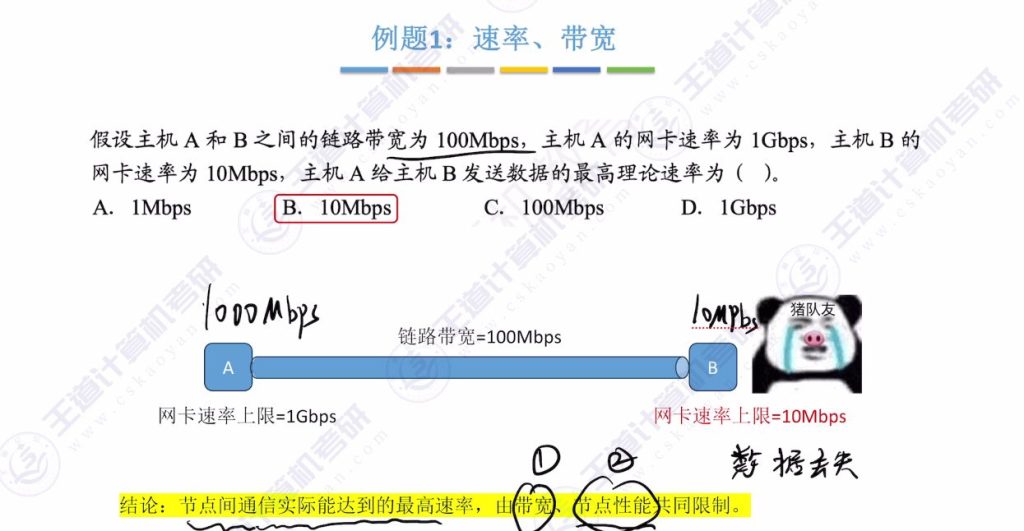

结论:节点间通信实际能达到的最高速率,由带宽、节点性能共同限制。

- 家庭网络检查: 若家中开通千兆宽带但网速不达标,需检查网线(如是否为五类网线,其带宽仅100Mbps)和路由器性能(如WAN口最高速率)。

- 网线选择: 网线类型需与家庭带宽匹配,六类网线足以支持千兆宽带,无需购买更昂贵的八类网线。

- 路由器性能: 老旧路由器可能成为网络瓶颈,需检查其WAN口最高速率是否满足家庭宽带需求。

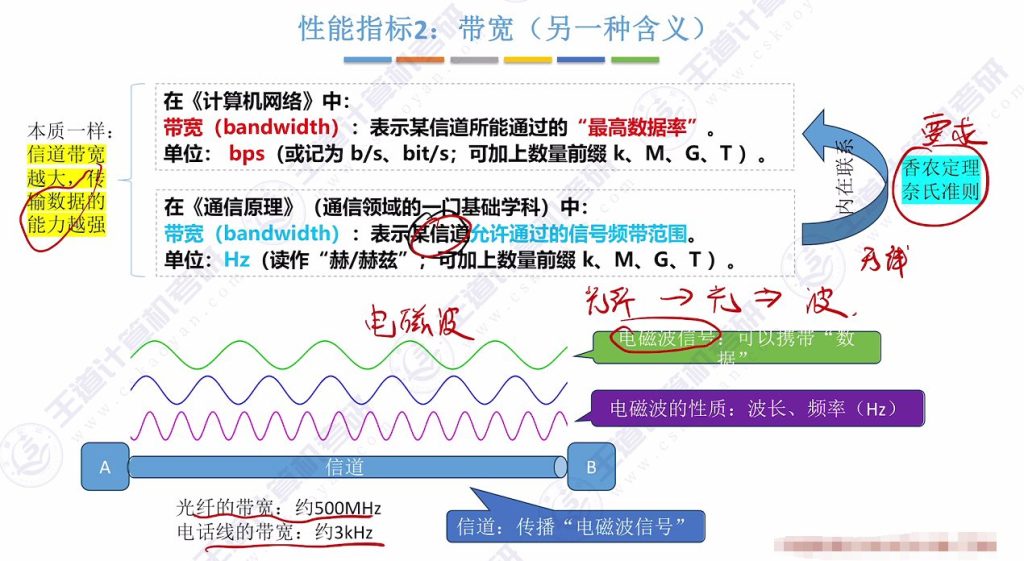

2.2 带宽(另一种含义)

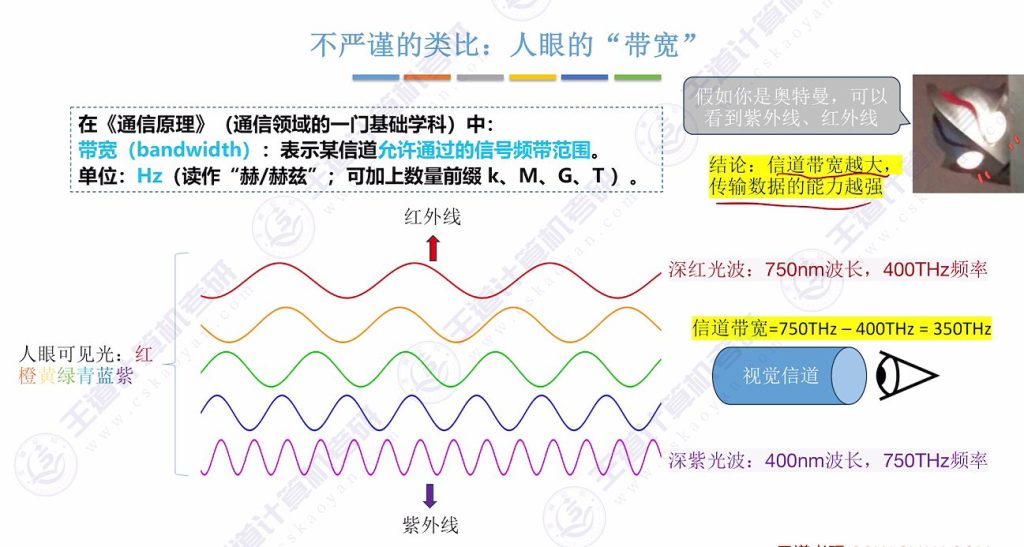

- 通信原理中的带宽:表示某信道允许通过的信号频带范围,单位为Hz。

- 电磁波性质::电磁波具有波长和频率两个基本性质,频率单位为Hz,表示一秒钟震动次数。

- 人眼与奥特曼眼睛的类比:人眼作为视觉信道,其带宽为350THz(400-750THz),仅能看到可见光;奥特曼眼睛带宽更大,能看到红外线和紫外线,传输数据能力更强。

- 信道带宽与数据传输能力:信道带宽越大,允许通过的信号频带范围越广,数据传输能力越强。例如,光纤带宽远大于电话线,因此光纤通信数据率更高。

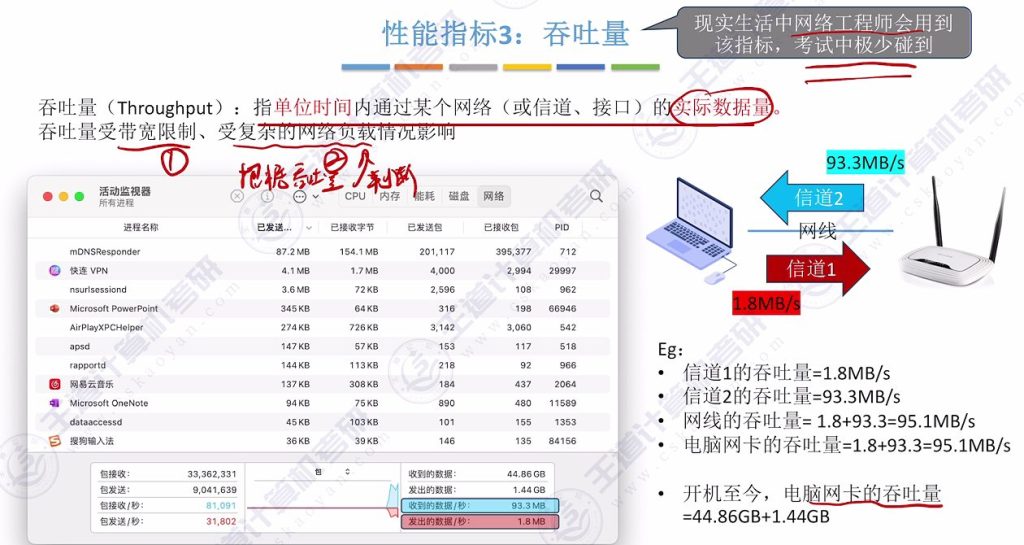

三、性能指标3:吞吐量

- 定义: 吞吐量指单位时间内通过某个网络(或信道、接口)的实际数据量。

- 影响因素: 吞吐量受带宽限制和复杂网络负载情况影响。

- 实例分析: 台式机与路由器通过网线相连,发送信道吞吐量1.8MB/s,接收信道吞吐量93.3MB/s,网线总吞吐量95.1MB/s。

- 网络负载判断: 吞吐量反映网络或节点的综合负载,对网络工程师判断网络状态有用。

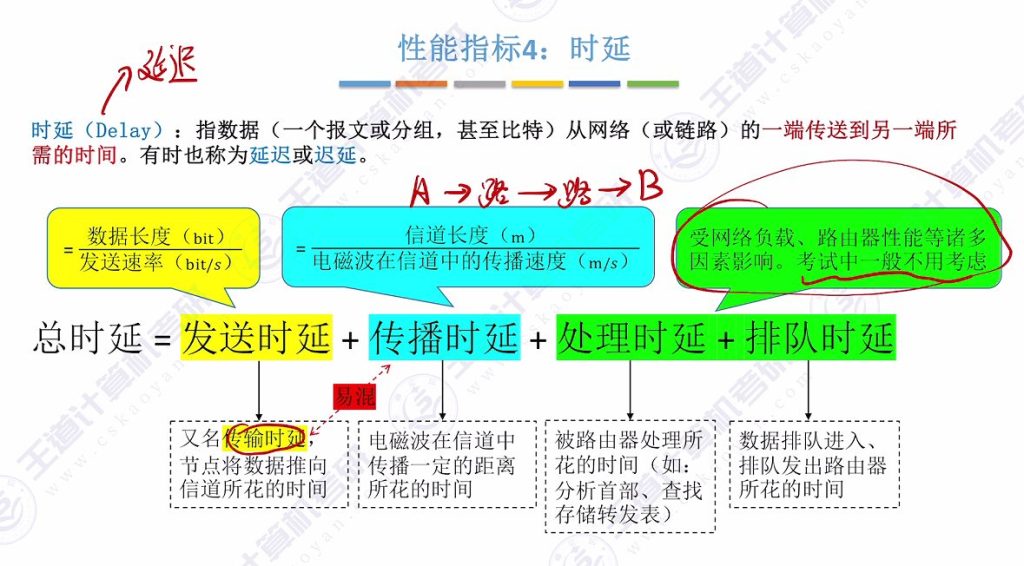

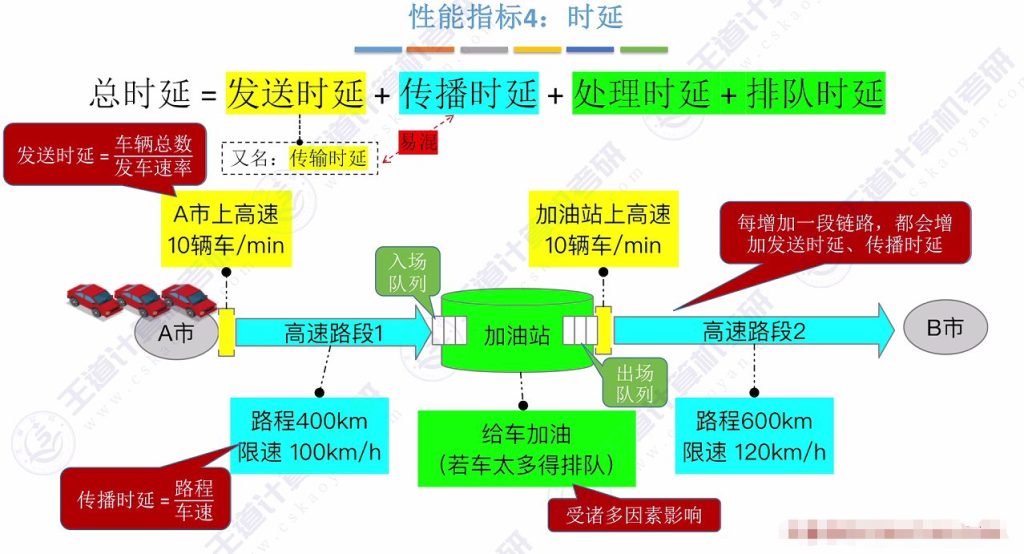

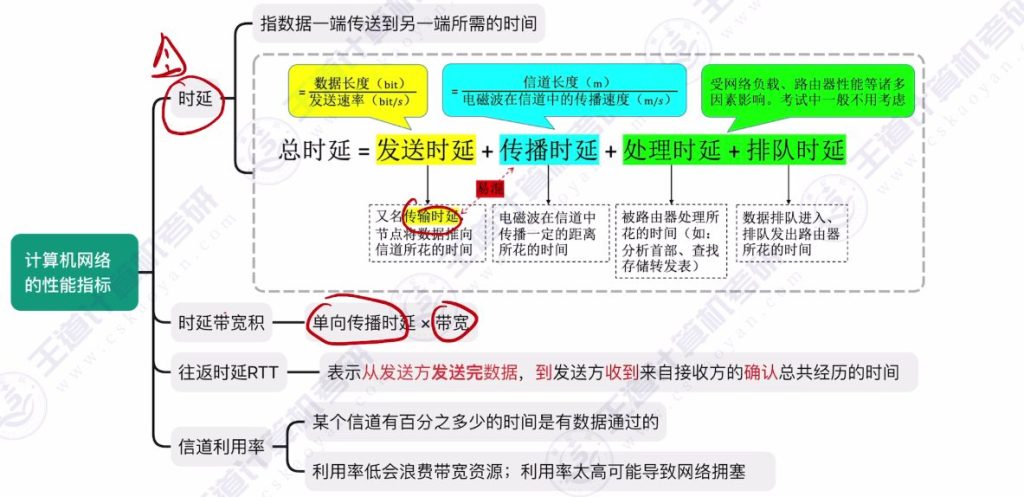

四、性能指标4:时延

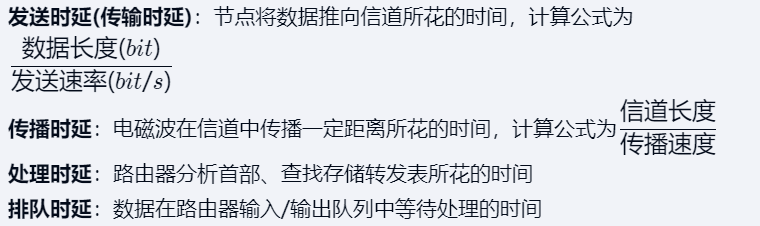

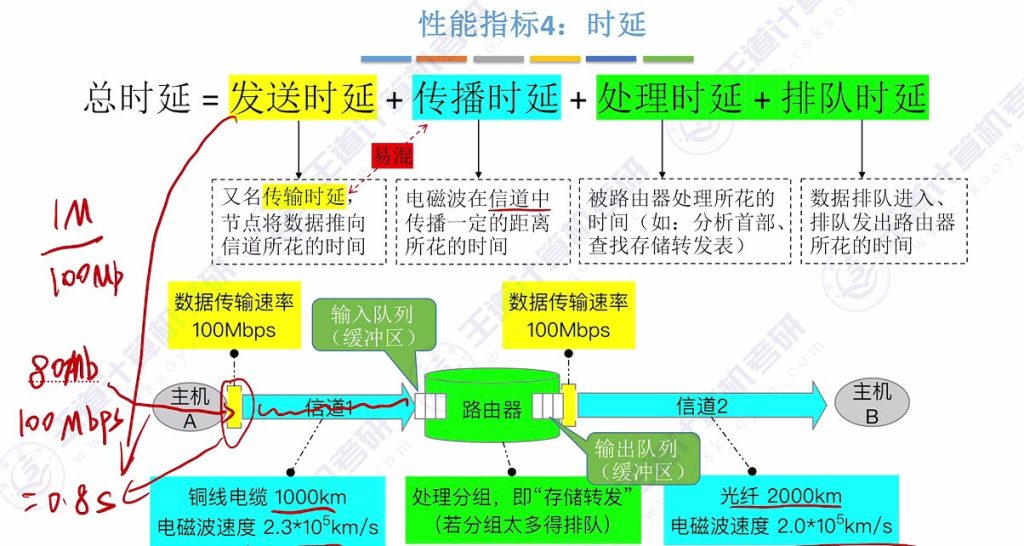

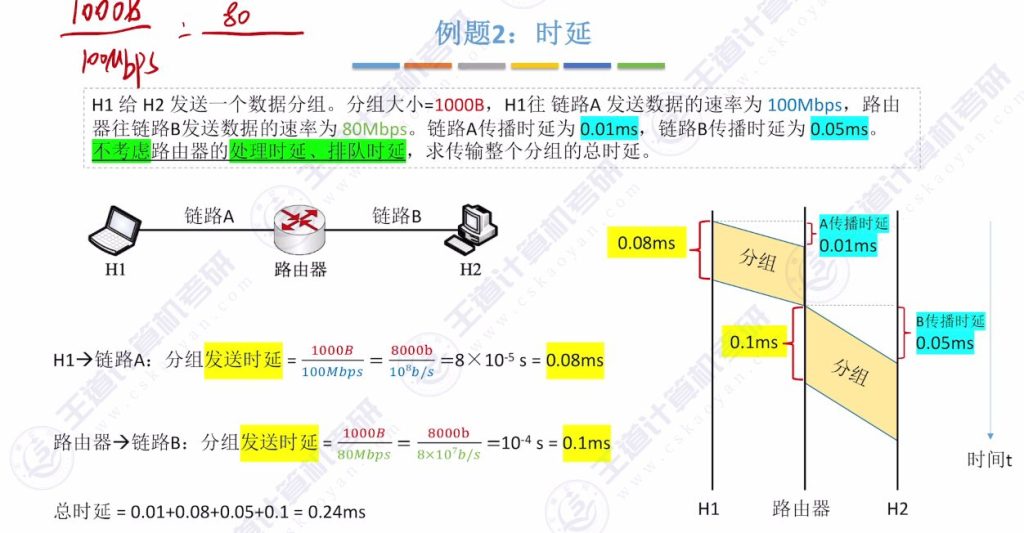

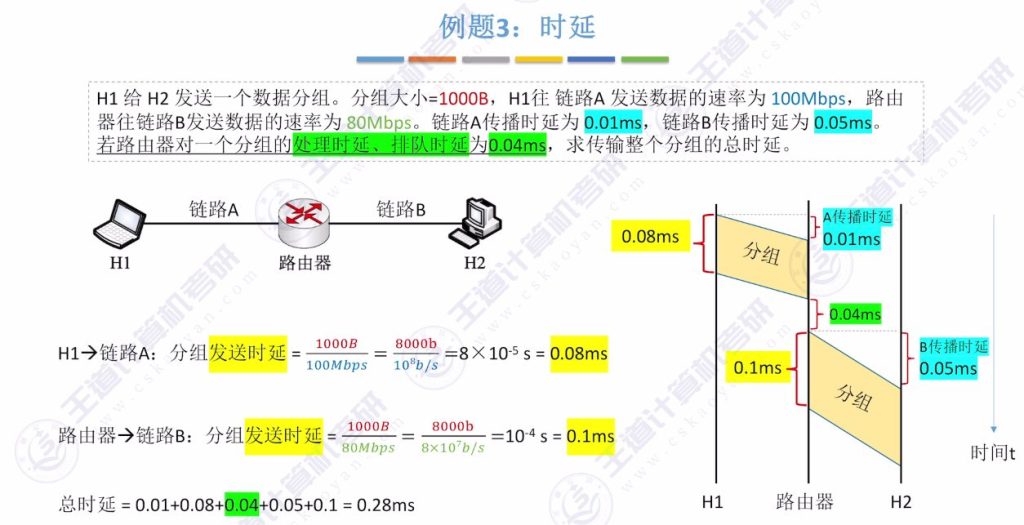

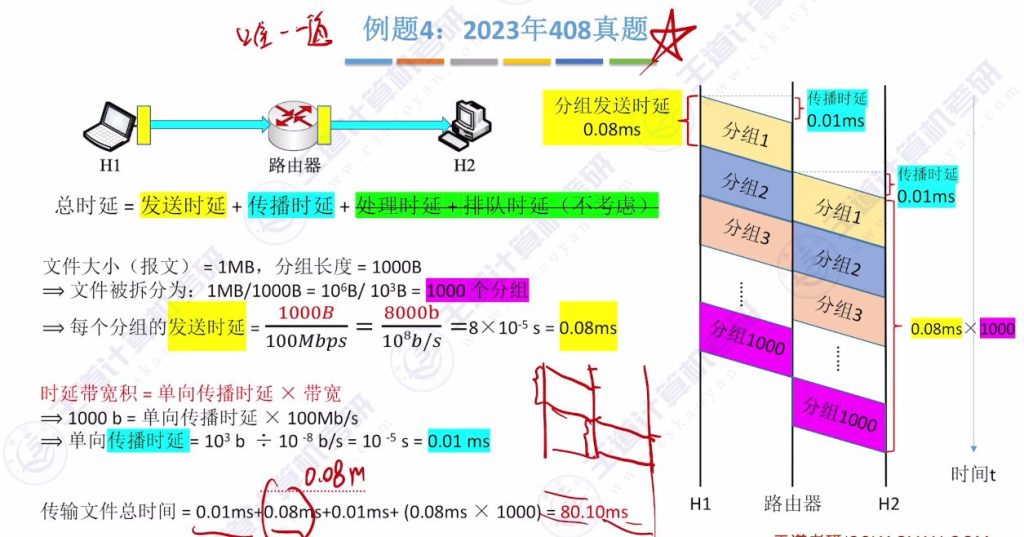

4.1 总时延 = 发送时延(传输时延)+传播时延+处理时延+排队时延

定义:数据从网络一端传送到另一端所需的时间,也称为延迟或迟延。

- 易错提醒

- 传播时延是固定值,与分组大小无关

- 发送时延与分组大小成正比,与发送速率成反比

- 路由器必须接收完整分组才能开始处理(存储转发特性)

4.2 时延类比

- 总时延公式:总时延=发送时延+传播时延+处理时延+排队时延

- 考试处理原则:

- 通常只需计算发送时延和传播时延

- 处理时延和排队时延因影响因素复杂(路由器性能、网络负载等),题目无特别说明时可忽略

- 多段传输特点:

- 每经过一条信道产生一次发送时延和传播时延

- 每经过一个中间节点产生处理时延和排队时延

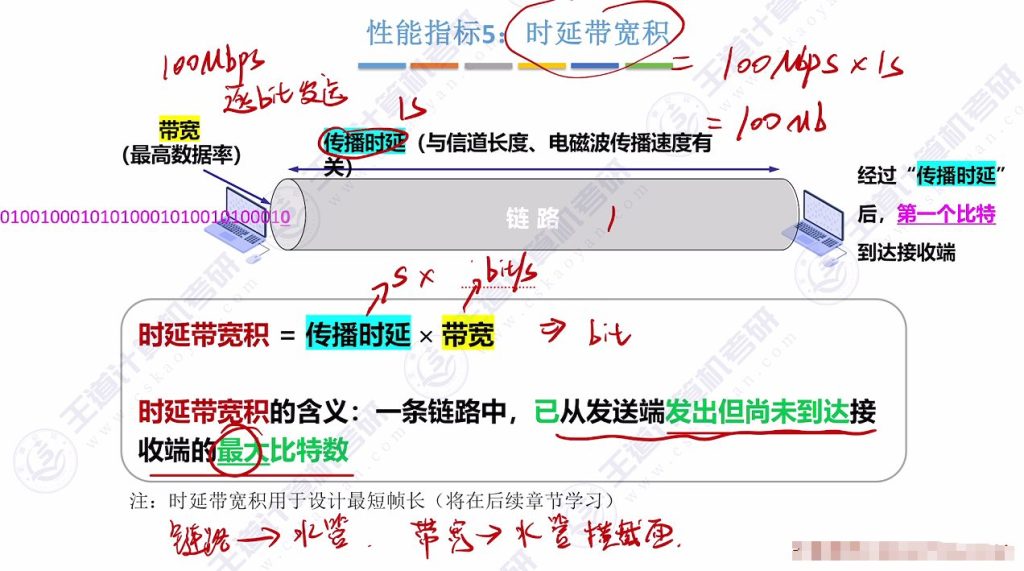

五、性能指标5:时延带宽积

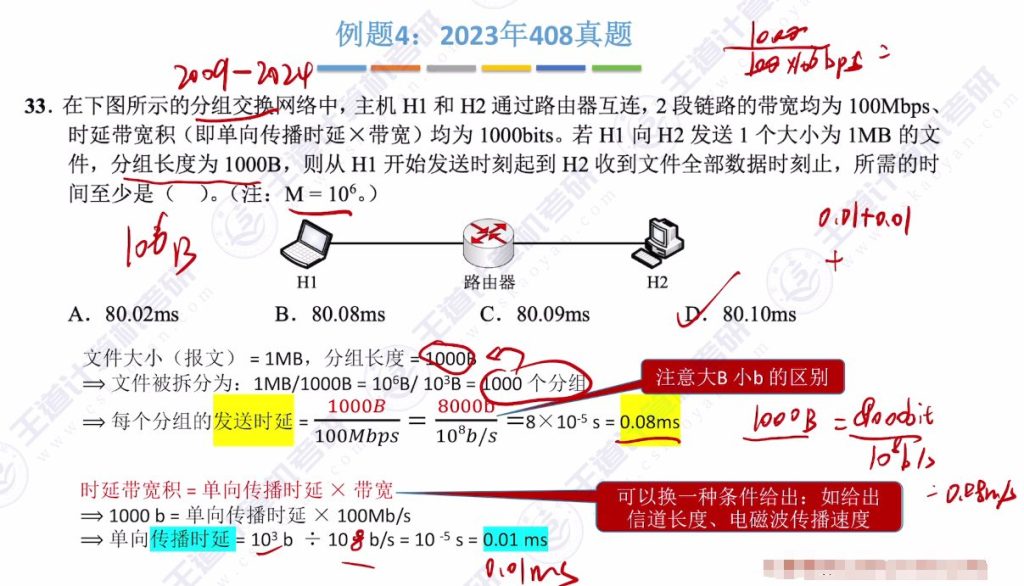

- 定义公式:时延带宽积 = 传播时延 × 带宽,单位为比特(bit)

- 物理意义:表示链路中已发送但未到达接收端的最大比特数

- 类比理解:将链路比作水管,带宽对应水管横截面积,传播时延对应水管长度

- 应用场景:主要用于设计最短帧长(后续章节学习)

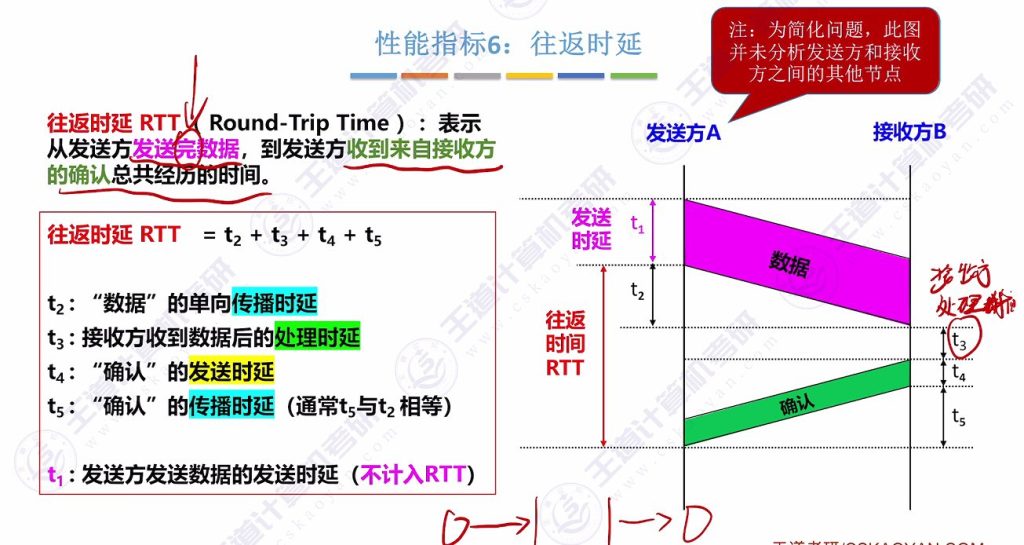

六、性能指标6:往返时延

6.1 往返时延RTT的定义

- 核心概念: 表示从发送方发送完数据开始,到发送方收到接收方确认总共经历的时间。

- 典型场景: 类似日常通信中的”已读回执”机制,确保数据传输可靠性。

- 组成要素: 包含数据传播时间、接收方处理时间、确认消息发送时间和确认传播时间。

6.2 往返时延RTT在现实中的应用:游戏延迟

1、实际表现: 游戏界面显示的延迟数值本质就是设备与服务器间的RTT。

2、影响机制:

- 操作指令需要传输到服务器

- 服务器处理并返回响应

- 设备接收响应后更新画面

- 用户体验: RTT越大,操作响应越卡顿,画面更新延迟越明显。

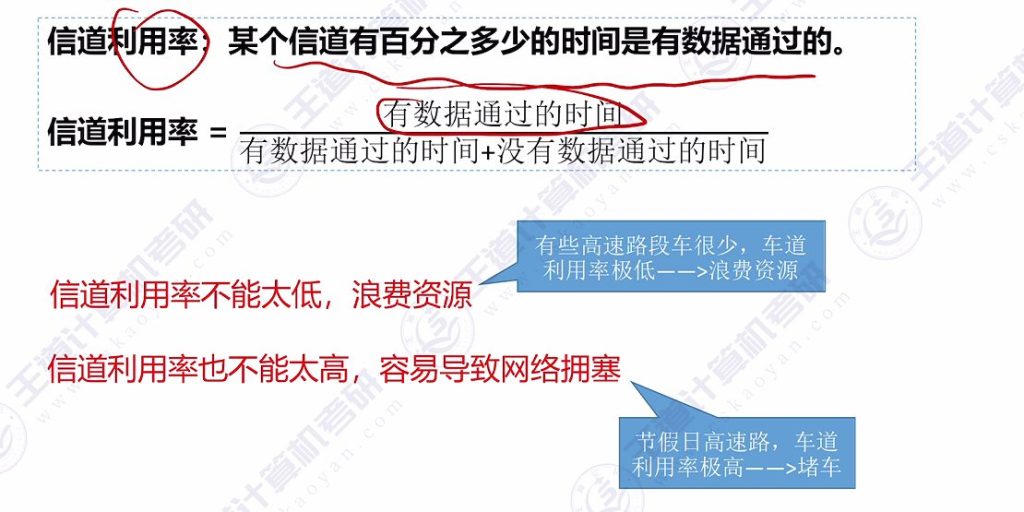

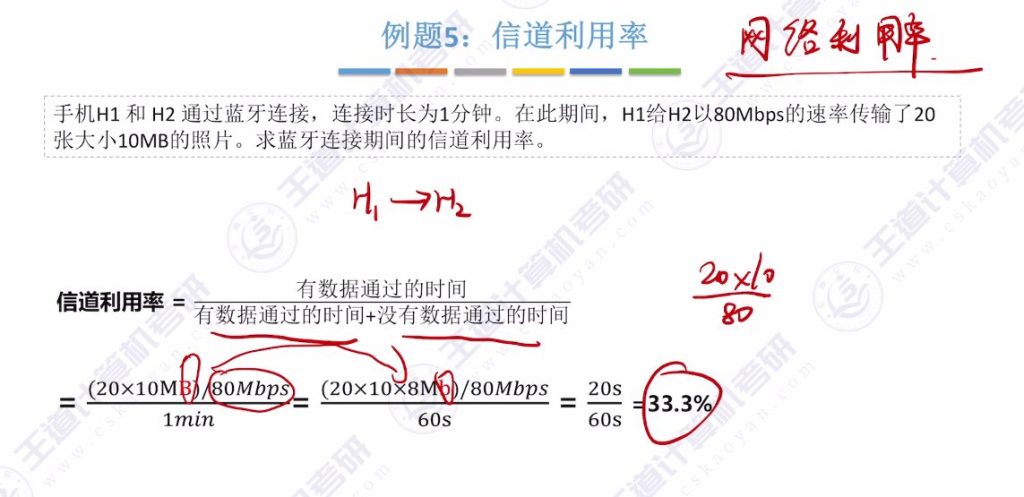

七、性能指标7:信道利用率

- 优化原则:

- 不能过低:会造成带宽资源浪费(类似空置高速公路)

- 不能过高:易导致网络拥塞(类似节假日高速堵车)

八、计算机网络性能指标例题

8.1 例题1:速率、带宽计算

8.2 例题2:时延

8.3 例题3:时延

8.4 例题4:2023年408真题

8.5 例题5:信道利用率

九、知识回顾

本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客