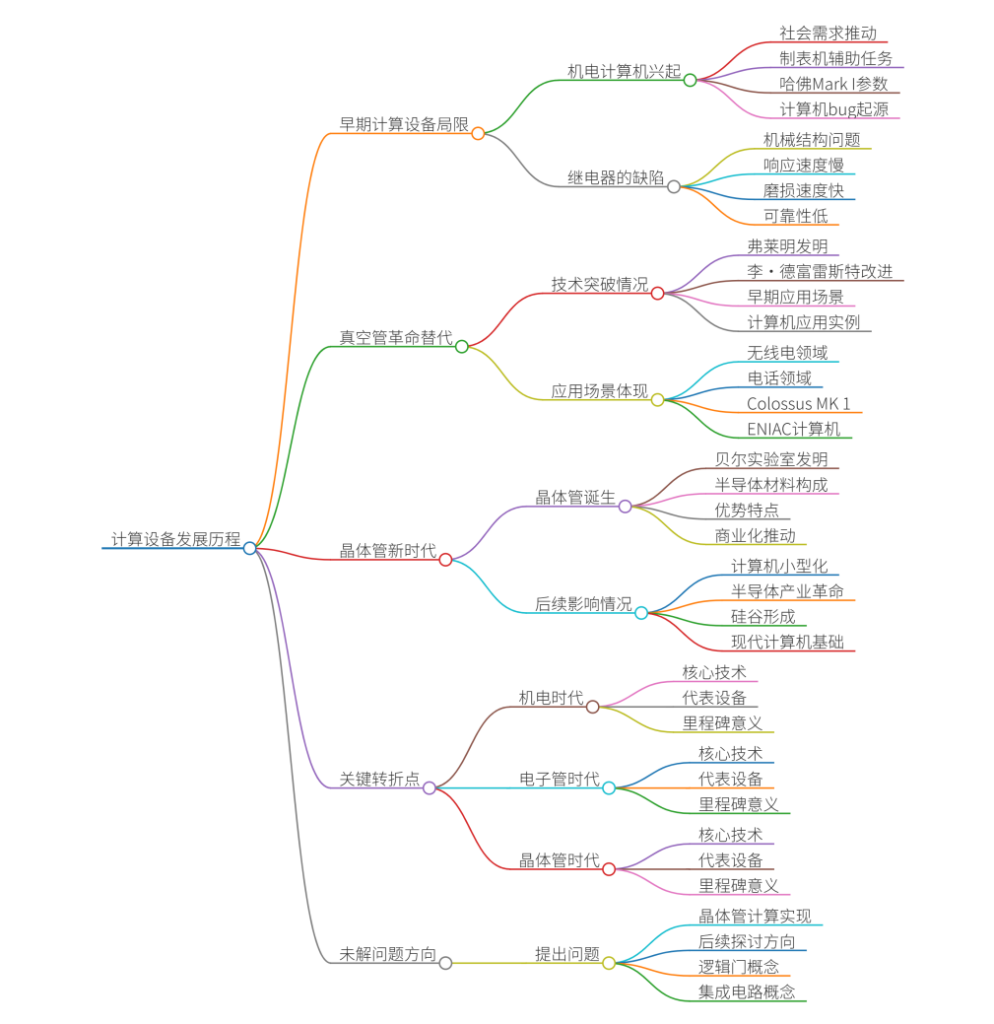

1. 早期计算设备的局限性

- 机电计算机的兴起

- 20世纪初,制表机等专用计算设备辅助人工任务,但社会规模扩张(如人口翻倍、两次世界大战动员数千万人)推动自动化需求。

- 哈佛Mark I(1944年):

- 由IBM为二战同盟国建造,含76.5万个组件、300万连接点和500英里导线。

- 使用继电器(机械开关)控制电路,但存在速度慢(每秒仅3次加减法)、易磨损、故障率高等问题。

- “计算机bug”起源:1947年,Harvard Mark II因昆虫故障催生该术语。

- 继电器的缺陷

- 机械结构导致响应慢(1秒约50次切换)、磨损快(需频繁更换)、可靠性低(故障概率随继电器数量增加)。

2. 真空管的革命性替代

- 技术突破

- 热电子管(真空管):

- 1904年由弗莱明发明,利用加热电极发射电子实现单向电流(二极管)。

- 1906年李·德富雷斯特加入控制电极,实现电流开关(三极管),无机械部件,切换速度达数千次/秒。

- 应用场景:

- 早期用于无线电、电话,后成为计算机核心组件。

- Colossus MK 1(1943年):首台可编程电子计算机,含1600个真空管,用于破解纳粹密码。

- ENIAC(1946年):首台通用可编程电子计算机,5000次十位数加减法/秒,但故障频繁(约半天需停机维修)。

- 热电子管(真空管):

3. 晶体管的诞生与计算机新时代

- 晶体管(1947年)

- 贝尔实验室发明,由半导体材料(如硅)构成,通过控制电极调节导电性。

- 优势:

- 无机械部件,更可靠、更小、更快(每秒开关1万次)。

- 体积小(如IBM 608含3000个晶体管)、功耗低、寿命长。

- 商业化:

- 推动计算机小型化(如IBM 608为首款商用全晶体管计算机)。

- 促成“硅谷”形成(半导体产业聚集地)。

- 后续影响

- 晶体管取代真空管,成为现代计算机基础。

- 引发半导体产业革命(如英特尔等公司崛起)。

4. 关键转折点

| 阶段 | 核心技术 | 代表设备 | 里程碑意义 |

|---|---|---|---|

| 机电时代 | 继电器 | 哈佛Mark I | 首次大规模自动化计算,但效率低下 |

| 电子管时代 | 真空管 | Colossus、ENIAC | 可编程电子计算机诞生,速度提升 |

| 晶体管时代 | 晶体管 | IBM 608 | 计算机小型化、普及化开端 |

本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客