一、计算机的发展和应用

1.1 计算机的发展史

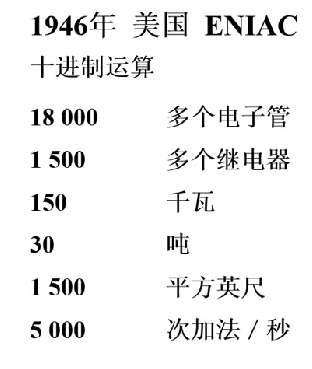

世界第一台电子计算机ENIAC

1.2 现代计算机产生的驱动力

核心驱动力:需求驱动

1.3 硬件技术对计算机更新换代的影响

第一代(1946-1957):电子管计算机,运算速度约40000次/秒

晶体管→中小规模集成电路→大规模集成电路→超大规模集成电路(1978年至今)

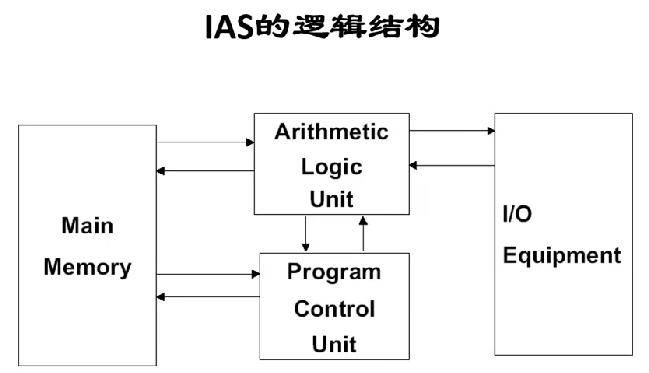

1.4 von Neumann系统结构的计算机

IAS计算机(普林斯顿大学先进技术研究所研制)

- 结构特点:

- 典型以运算器为中心的冯诺依曼结构

- 数据输入输出都需经过算术逻辑运算单元

- 若将I/O分开,则由五大部件组成(符合冯诺依曼体系)

1.5 IBM System 360

- 历史地位:IBM公司发展史上的里程碑式产品

- 研发信息:

- 1961年开始研制,1964年成功

- 总投入50亿美元(被《幸福》杂志称为”50亿大赌博”)

- 研发信息:

- 1961年开始研制,1964年成功

- 总投入50亿美元(被《幸福》杂志称为”50亿大赌博”)

- 系列特点:

- 大中小型系统可执行相同程序

- 相同指令系统和数据表示

- 可运行相同软件,配置相同外设

- 各型号机器可互联工作

- 主要贡献:

- 提出”计算机系统结构”概念,明确定义软硬件交界面

- 实现系列机(同一厂家相同体系结构)和兼容机(不同厂家相同体系结构)

- 缩短设计周期(软硬件可并行开发)

- 设计理念:

- 名称”360″象征全方位服务(科学界、商业界、工业界)

- 创始人汤姆斯·沃森称其为”公司历史上最重要的产品”

二、微型计算机的出现和发展

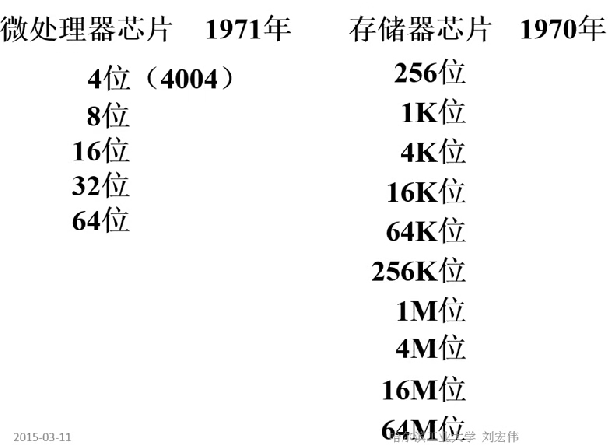

2.1 微处理器芯片

- 基本概念: 微处理器是用一片大规模集成电路组成的处理器,集成了运算器和控制器

- 发展特点: 从4位(4004)发展到8位、16位、32位,现在已达到64位

- 出现时间: 1971年由英特尔公司首次生产(4004处理器)

- 初始容量: 70年代初期存储芯片仅能存放256位

- 发展趋势: 存储容量随时间推移不断提高

- 技术基础: 微处理器和存储芯片的发展为微型计算机创造了基础条件

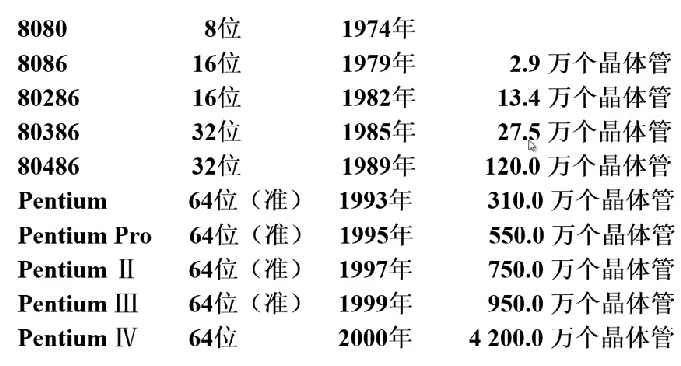

2.2 Intel公司的典型微处理器产品

2.3 摩尔定律

- 提出者: 戈登·摩尔(英特尔创始人之一)

- 发现过程: 1965年分析集成电路晶体管数量增长趋势

- 核心内容:

- 芯片晶体管数量每18个月翻一番

- 每3年变为原来的4倍

- 价格不变情况下性能每18个月提高一倍

三、软件技术的兴起和发展

核心要素: 计算机得以广泛应用必须要有软件支持,软件通过编程语言、系统软件等丰富了计算机功能。

3.1 各种语言

机器语言

- 本质特征: 面向机器的二进制代码,直接对应硬件指令集

- 局限性:

- 机器依赖性:不同机器指令集不同(如早期每设计新机器就需要新指令集)

- 使用难度:由0/10/10/1组成的代码难以记忆和编写

- 移植困难:跨机器运行需完全重写代码

汇编语言

- 改进点:

- 采用符号化表示(如MOV、ADD等助记符)

- 相比机器语言更易记忆和使用

- 保留缺陷:

- 仍面向特定机器架构

- 不同机器需使用不同汇编语言

高级语言

- 革命性突破:

- 面向问题而非机器硬件

- 编程时无需了解底层指令系统

- 典型代表:

- FORTRAN:专用于科学计算和工程计算

- Pascal:结构化程序设计代表

- C++:面向对象编程语言

- Java:跨平台网络环境语言

- 效率提升: 使程序员编程效率大幅提高

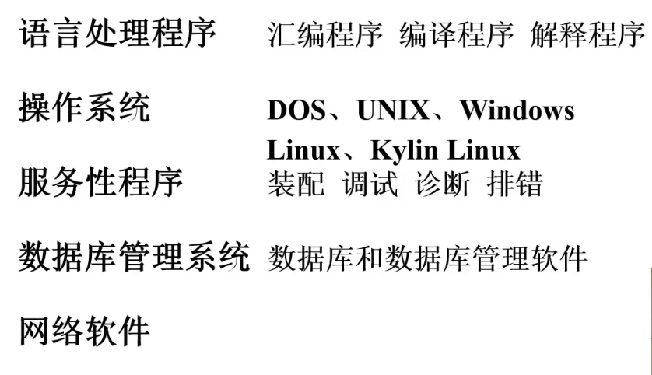

3.2 系统软件

- 核心功能: 管理软硬件资源,提供编程支持

- 主要类别:

- 语言处理程序:汇编程序、编译程序、解释程序

- 操作系统:DOS、UNIX、Windows、Linux(含麒麟Linux)

- 服务性程序:数学库、调试工具等

- 数据库管理系统:数据库应用基础

- 网络软件:支撑网络通信功能

3.3 软件发展的特点

开发周期长

- 规模效应:

- 现代大型软件达数千万行代码量级

- 示例:4000万行代码需4000人年开发(按1人年/万行估算)

制作成本昂贵

- 成本构成:

- 人力成本为主(如4000人团队年度薪资)

- 需求分析与测试占开发成本50%

检测软件产品质量的特殊性

- 测试难点:

- 输入域测试不现实(输入组合爆炸)

- 代码覆盖测试局限(无法保证无错)

- 路径覆盖测试困难(循环嵌套导致路径激增)

- 实际案例:火箭爆炸、银行系统瘫痪等重大事故

软件开发效率低

- 根本原因:

- 主要依赖人工编码

- 人类思维局限与问题复杂度矛盾

- 行业现状:

- 缺乏高效开发工具(相比硬件开发)

- 代码缺陷不可避免性

四、计算机的应用

4.1 科学计算和数据处理

- 产生动因:科学计算是电子计算机产生的动因,计算机必须具备科学计算能力

- 典型应用:包括天体建模、核爆炸模拟、全球气候变化模拟、天气预报、流体建模、海洋建模、大气质量建模等

- 计算设备:主要使用高性能计算机(HPC)

- 数据处理特点:银行/电信/民航/税务等行业的数据密集型任务,单个事务运算量不大但并发处理量大

- 架构选择:数据处理主要采用MIfre im结构的大主机结构计算机(如IBM 360、z10系列)

4.2 工业控制和实时控制

- 技术背景:随着工业技术进步,自动化成为必然要求

- 实现方式:通过计算机控制设备实现自动化

- 典型应用:无人驾驶系统等需要实时控制的场景

- 设备演进:从早期IBM 360到现代z10系列主机的发展

4.3 网络技术

- 电子商务:京东、淘宝、微商等平台

- 网络教育:慕课课程、精品资源共享课程等在线教育形式

- 敏捷制作

三大支柱:

创新型的组织管理结构

先进制造技术

具备技术知识的管理人员

实现方式:通过网络灵活整合资源,快速响应市场需求变化

4.4 虚拟现实

- 别称:VR技术/棱镜技术/人工环境

- 技术原理:计算机模拟虚拟世界,通过多感官交互实现沉浸式体验

- 典型应用:飞行员训练模拟系统等

- 交互特性:支持无限制的空间观察和实时反馈

4.5 办公自动化和管理信息系统

- 常见应用:日常办公中广泛使用的各类系统

4.6 CAD/CAM/CIMS

- CAD(计算机辅助设计)

- CAM(计算机辅助制造)

- CIMS(计算机集成制造系统)

4.7 多媒体

多媒体技术:声音、视频等媒体处理技术

4.8 人工智能

五、计算机的展望

5.1 类脑超级智能

- 发展方向:使计算机具备类似人脑的超级智能功能

- 典型项目:

- IBM Watson认知系统

- 谷歌大脑/百度大脑等AI项目

- 硬件需求:需要超大存储容量、超高运算速度和模式匹配能力

5.2 芯片集成度挑战

- 物理极限:晶体管尺寸不能小于原子大小

- 成本问题:制造成本呈几何级数增长

- 技术瓶颈:

- 功耗和散热增加

- 信号延迟增大

- 制造缺陷率上升

5.3 哪些计算机可以替代传统的硅芯片?

光计算机

- 技术优势:光传输可实现空间交叉,突破传统总线限制

- 当前进展:已实现光存储和光传输

- 发展目标:实现完整的光运算系统

DNA生物计算机

- 工作原理:通过控制DNA分子间的生化反应完成计算

- 生物特性:利用生物分子的并行处理能力

量子计算机

- 物理基础:利用原子的量子特性进行计算

- 研究现状:处于快速发展阶段,具有巨大潜力(量子密码)

本网站原创文章版权归何大锤的狂飙日记所有。发布者:何大锤,转转请注明出处:何大锤的博客